JAGONG BUDAYA, 19 TAHUN SEMBURAN LUMPUR LAPINDO

Kamis, 29 Mei 2025, pukul 12.00 – selesai

Sanggar Seni Rupa & Sejarah S. Karno, desa Wunut, Porong, Sidoarjo

Pemantik:

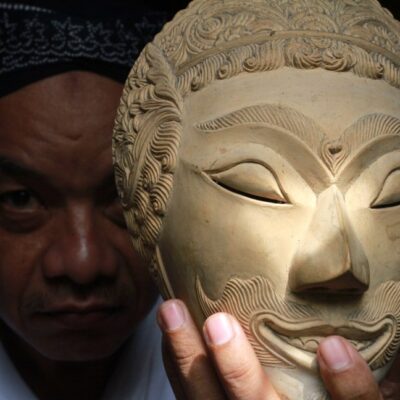

- Karno, pimpinan Sanggar Seni Rupa & Sejarah

- Sudi Haryanto, Komunitas Sidoardjo Masa Kuno

- Anton Novenanto, sosiolog Universitas Brawijaya

Moderator:

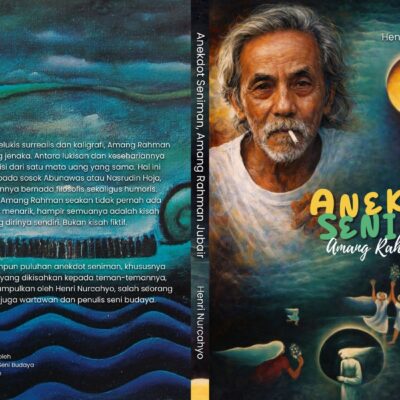

- Henri Nurcahyo, Ketua Komunitas BrangWetan dan Lembaga Ekologi Budaya (Elbud)

TANGGAL 29 Mei 2006, tepat 19 tahun yang lalu, terjadi semburan lumpur panas Lapindo. Apapun penyebabnya, siapa yang salah, yang jelas bencana itu telah terjadi. Karena itulah, kami atas nama Sanggar Seni & Sejarah S. Karno, Komunitas Seni Budaya BrangWetan, Komunitas Sidoarjo Masa Kuno, dan Lembaga Ekologi Budaya (Elbud), didukung oleh Dewan Kesenian Sidoarjo, menyelenggarakan “Jagong Budaya 19 Tahun Semburan Lumpur Lapindo.” Acara ini diselenggarakan tanggal 29 Mei 2025, persis 19 tahun bencana itu terjadi.

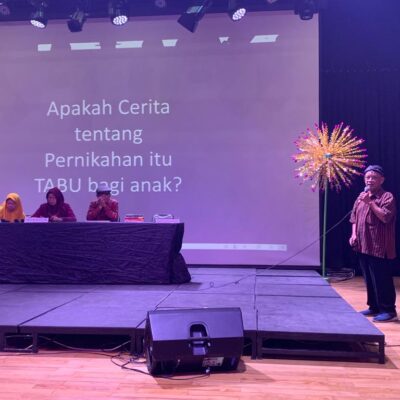

Acara ini bukan seminar ilmiah, yang membahas aspek teknis geologi. Bukan diskusi hukum yang mencari siapa yang salah. Juga bukan diskusi politik yang menyangkut soal kekuasaan. Ini adalah diskusi santai, namanya “Jagongan” yang membahas semburan Lapindo dari perspektif budaya. Kita bicara manusianya, karena bencana ini adalah juga Bencana Budaya.

- Karno sebagai narasumber dan tuan rumah adalah seorang pegiat budaya yang terus aktif meski sudah usia lanjut. Sudi Hariyanto adalah juga aktivis sejarah dan budaya, meski profesi resminya adalah Dokter. Sedangkan Anton Novenanto (Nino) adalah dosen Sosiologi Universitas Brawijaya (UB) alumnus Jerman yang disertasinya mengupas semburan lumpur Lapindo dari aspek sosial budaya.

Bencana ini setidaknya telah menenggelamkan 16 desa dari 3 kecamatan. Luas wilayah terdampak mencapai sekitar 640 hektare, termasuk perumahan, sawah, pabrik, tempat ibadah, pesantren, sekolah, jalan raya, dan infrastruktur lain. Soal penyebab semburan itu, biarlah menjadi menjadi perdebatan ahli geologi. Tetapi bencana ini setidaknya menyebabkan lebih dari 60.000 jiwa manusia tercerai berai. Kerugian dari aspek korban manusia akibat semburan lumpur panas Lapindo sangat luas, mendalam, dan berlapis—bukan hanya materi, tapi juga menyangkut psikologis, sosial, budaya, bahkan identitas pribadi dan kolektif.

Ribuan rumah lenyap tertelan lumpur—bukan hanya bangunan fisik, tapi juga ruang hidup, kenangan keluarga, dan jejak sejarah komunitas. Banyak warga terpaksa pindah ke tempat baru, kehilangan tetangga dan komunitas sosial yang selama ini menopang kehidupan mereka. Hilangnya kampung halaman, tempat lahir, tempat menikah, tempat orang tua dimakamkan—mengakibatkan krisis identitas lokal.

Warga mengalami stres berkepanjangan, trauma mendalam, kecemasan akan masa depan, dan depresi karena hidup di pengungsian atau hunian sementara yang tidak layak. Anak-anak kehilangan masa kecil yang aman, beberapa mengalami putus sekolah. Ketidakpastian soal ganti rugi dan relokasi membuat banyak keluarga hidup dalam kegamangan. Petani kehilangan sawah, buruh kehilangan pabrik, pedagang kehilangan pasar—semuanya terkubur lumpur. Banyak yang harus memulai dari nol, tanpa keahlian lain di tempat baru. Beberapa menjadi pekerja serabutan, bahkan menganggur, terperosok dalam kemiskinan struktural baru.

Komunitas yang semula erat tercerai-berai karena relokasi yang tersebar ke berbagai wilayah. Tradisi lokal dan adat yang berbasis kampung—seperti selamatan desa, haul leluhur, atau seni lokal—gugur karena tempat dan komunitasnya lenyap. Identitas kolektif desa luluh: tidak ada lagi “warga Renokenongo” atau “orang Siring” dalam arti sebelumnya. Proses ganti rugi berjalan lambat dan sering tidak adil. Banyak warga merasa diperlakukan tidak manusiawi, seolah nasib mereka adalah statistik. Ada perasaan bahwa pelaku tidak benar-benar bertanggung jawab, yang menambah luka batin kolektif. “Kami bukan korban bencana alam, tapi korban dari keserakahan manusia.”

Dari aspek budaya, semburan lumpur Lapindo bukan hanya menghancurkan tanah, tetapi juga meluluhlantakkan warisan tak kasat mata: ingatan kolektif, ritual, bahasa ruang, dan rasa memiliki akan tempat. Kehilangan ini sunyi, tetapi tajam—karena menyayat akar yang tak terlihat, namun mendalam.

Desa-desa yang tenggelam bukan hanya kumpulan rumah, tapi juga lanskap budaya: Langgar tua tempat anak-anak mengaji. Pendopo tempat orang menari tayuban atau jaranan. Kebun belakang tempat nenek meracik jamu, menyimpan cerita. Ketika semua tempat itu lenyap, maka ruang-ruang simbolik tempat budaya hidup pun turut hilang. Tak ada lagi setting bagi peristiwa budaya itu untuk berulang. Relokasi memisahkan generasi tua dan muda dari konteks budaya asalnya. Kakek-nenek tak lagi bisa menceritakan sejarah desa sambil menunjuk lokasi sungai, batu besar, pohon keramat. Anak-anak yang lahir pasca-bencana tumbuh tanpa pengalaman kolektif itu—budaya menjadi asing di tanah baru.

Bencana ini juga menyebabkan musnahnya tradisi dan ritual lokal. Tradisi yang erat dengan tanah tempat berlangsungnya haul leluhur, upacara bersih desa, sedekah bumi—tergantung pada situs-situs seperti petilasan, makam tua, dan pohon sakral. Banyak dari situs itu tertimbun lumpur; sehingga ritus menjadi terputus atau dilangsungkan tanpa makna ruang. Hilangnya identitas komunal: dari “Warga” menjadi “Pengungsi.” Mereka yang dulunya memiliki identitas kuat sebagai “warga Desa Jatirejo” atau “anak Siring” lantas hanya disebut sebagai “korban Lapindo”. Identitas budaya mereka tereduksi menjadi status bencana. Nama-nama tempat yang dulunya menyimpan sejarah dan kisah—Jatirejo, Renokenongo, Besuki—kini hanya tinggal arsip. Dalam bahasa budaya: tempat berubah menjadi kenangan, dan kenangan perlahan habis dikikis waktu.

“Kami kehilangan rumah, tapi yang lebih parah: kami kehilangan adat, kehilangan arah.”

“Budaya kami dulu tumbuh di tanah yang sama tempat padi disemai. Kini tanah itu menghilang, dan bersama itu—bahasa ibu kami pun ikut tenggelam.”

(Henri Nurcahyo)