Catatan Evaluasi Ludruk Gita Praja Jombang

Oleh Cak Edy Karya

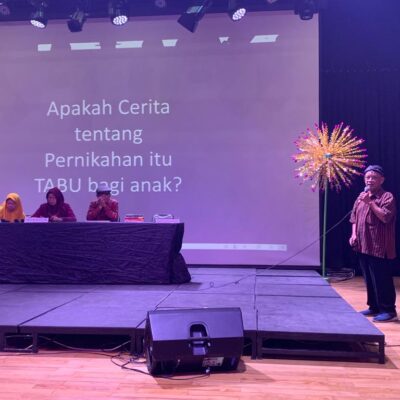

Ludruk Gita Praja dari Kab. Jombang ketiban sampur menjadi penyaji kedua tahun 2018 dalam program Pergelaran Periodik Teater Tradisi yang diselenggarakan oleh UPT. Taman Budaya Provinsi Jawa Timur di Taman Krida Budaya Malang Sabtu (14/4). Ludruk yang dipimpin Cak Heru Pamungkas ini mengangkat lakon berbasis sejarah berjudul “Kidung Gunung Pucangan” yang disutradarai oleh Cak Ghofur.

Seperti penyaji yang lain, ludruk ini juga mengagendakan latihan sebelum hari pementasan tiba. Proses latihan mereka juga mendapat pendampingan dan sekaligus evaluasi. Kerja semacam ini dirasa penting agar nantinya menghasilkan pertunjukan ludruk yang berkualitas garapan (baca: bertatanan), bertuntunan dan berbeda dengan sajian ludruk teropan. Oleh karena itu, diupayakan benar agar setiap penyaji tidak katutan gawan ludruk teropan. Dan latihan dengan serius bisa menjadi solusinya. Ludruk Gita Praja telah melewati fase itu.

Upaya ini tentu saja patut dihargai. Lebih dari itu, mereka juga sudah berupaya menyiapkan kebutuhan properti sesuai dengan kebutuhan lakon. Persoalan hasilnya nanti bagaimana, itu persoalan yang lain. Kalau pun hasilnya nanti compang-camping, semoga saja mereka mau dan mampu melakukan pembenahan.

Dalam catatan evaluasi kali ini, saya akan memulainya dari pemilihan lakon. Lakon dalam ludruk jumlahnya melimpah ruah. Mulai dari yang sejarah, berbasis folklor, carangan, dan lain sebagainya. Dan seluruh lakon yang tersedia bisa digarap sesuai dengan kebutuhan dan kemauan sutradaranya. Ruang dimana lakon itu hendak dipanggungkan, nantinya akan menjadikan sutradara beserta pimpinan ludruk yang bersangkutan harus menaati peraturan yang ditetapkan, yakni garapan.

Pergelaran periodik teater tradisi selalu menuntut yang namanya tatanan sesuai dengan hukum panggung yang berlaku dalam sebuah pertunjukan. Tidak hanya lakon yang garapan melainkan seluruh bagian dalam pertunjukan ludruk harus tatanan. Idealnya begitu. Namun rupanya masih cukup sulit jika mengharapkan yang ideal. Teramat banyak faktor untuk disebutkan. Mulai dari urusan sumberdaya manusianya, hingga pola berpikir pelaku ludruknya.

Memilih lakon bukanlah perkara yang bisa diremehkan. Sutradara dan pimpinan ludruk harus memertimbangkan benar kondisi infrastrukturnya sebelum memutus-tetapkan lakon yang hendak dipanggungkan. Jika tidak dilakukan, maka besar kemungkinannya akan mempersulit setiap yang terlibat dalam produksi. Dan sedapat mungkin, juga dibarengi dengan upaya bedah lakon. Apapun basis lakon yang dipilih, saya pikir penting untuk mengadakan bedah lakon. Terlebih jika lakon yang dipilih adalah lakon yang berbasis sejarah seperti kali ini.

Berdasar pada isinya yang mengisahkan ihwal raja bernama Airlangga beserta problematika yang dihadapinya ketika menjadi penguasa kerajaan Kahuripan, semestinya sutradara dan pimpinan ludruk melakukan studi literatur agar lakon yang digarap memunyai dasar yang kuat. Paling tidak, njagani jika nantinya ada kritikan yang berfokus pada substansi lakon yang notabene bernilai sejarah. Dengan kata lain, jangan main-main atau gegabah dengan lakon-lakon yang berbasis sejarah.

Karena tidak ada yang namanya bedah lakon dan apalagi studi literatur, lakon garapan Ludruk Gita Praja tersebut akhirnya terkesan hanya menampilkan visual yang “pokoknya bernuansa kerajaan‟. Sutradara dan pimpinan ludruknya tidak secara detail memikirkan ihwal kostum, properti yang sesuai setting lakon, hingga kemudian lupa jika lakon tersebut sebenarnya lebih tepat jika dipentaskan melalui media ketoprak. Pada akhirnya, apa yang saya sebut dengan “kecelakaan kecil‟, memang terjadi.

Ihwal kostum, misalnya. Berbicara tentang kerajaan, maka juga membicarakan yang namanya kasta, yang tidak hanya memengaruhi dari sisi perilaku, melainkan juga cara berpakaian. Kostum juga merupakan penanda identitas yang terkait dengan “apa dan siapa‟ seseorang. Kostum dayang, misalnya, visualnya tidak berbunyi dayang. Terlalu mewah untuk bisa dikatakan bahwa kostum yang mereka kenakan adalah kostum seorang dayang. Begitu juga dengan kostum yang dikenakan oleh tokoh perempuan yang posisinya bersebelahan dengan tokoh Kilisuci. Jika diperhatikan, tokoh perempuan ini lebih menyerupai kostumnya penari tayub. Terlebih ia juga mengenakan sampur yang dikalungkan. Selain itu, bukankah seharusnya kostum yang dikenakan oleh seorang raja bergelimang kemewahan yang itu mencerminkan juga kepribadian dan statusnya?

Catatan saya selanjutnya mengenai koor. Penampilan peraga yang terlibat dalam koor sudah tertata dengan baik. Mulai dari tatanan pola lantai, ekspresi wajah, hingga keserasian kostum dan gerakan. Tidak hanya itu, masing-masing juga turut aktif menyanyikan lagu koor yang dibawakan.

Selanjutnya, ihwal garapan karawitan. Dalam pengamatan saya, tim pengrawit Ludruk Gita Praja yang dikomandani oleh Cak Suwari (pengendhang) telah menyuguhkan iringan yang bagus untuk setiap bagian dari struktur pertunjukan ludruk. Seperangkat gamelan yang tersedia hampir seluruhnya diberi bunyi. Namun akan menjadi lebih bagus jika gamelan pelog dan slendro yang tersedia, direspon keduanya. Dan, sebelumnya juga melakukan upaya persiapan yang lebih matang ketika masih dalam fase latihan.

Adapun untuk ngremo, pengreman yang menjadi penyaji belum menegaskan gaya ngremo yang disuguhkan. Hal ini dikarenakan si pengreman gagal memadukan dua gaya ngremo, yakni gaya Suroboyoan dan gaya nJombangan. Si pengreman sebenarnya membawa gawan tubuh pengreman gaya Suroboyoan. Entah karena sebab apa hingga kemudian ada pilihan hendak memadukan kedua gaya ngremo tersebut. Yang pasti, gerakan-gerakan yang terekspresikan tampak parsial. Bukan bangunan gerakan yang utuh. Tubuh si pengreman tampak kedodoran dan kalang-kabut. Hal ini tentu saja memengaruhi kekuatan vokalnya ketika ngidung. Energinya terkuras karena terfokus pada upaya memadukan kedua gaya ngremo tersebut. Kelincahannya dalam bermain sampur juga tidak cukup menutupi kekurangannya. Pada sisi yang lain, si pengreman ini juga tidak memanfaatkan luas panggung. Sejak mulai hingga rampung, berkubang terus di tengah panggung.

Sajian lain yang patut diapresiasi dan dinilai bagus adalah dagelan, terutama materi kidungan yang dikomunikasikan oleh Cak Heru yang menjadi penge-voor. Dapukan tersebut dilakoni dengan baik oleh Cak Heru. Dengan didukung vokal yang bagus, Cak Heru berhasil mengomunikasikan gagasan dalam materi kidungan tematik yang dibawakan. Materi kidungannya mengurai tema emansipasi figur perempuan yang didasarkan pada peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April.

Sayangnya, capaian ini tidak diikuti dengan capaian lainnya ketika telah memasuki sesi lawakan. Cak Gepeng yang masuk pada totolan kedua, sebenarnya sudah membuka dan bersuguh materi lawakan yang kontekstual bersama Cak Heru dengan baik. Keduanya mengulas tema pilkada. Dol-tinuku yang disuguhkan yang terkait tema tersebut, sudah cukup baik. Namun kemudian menjadi tidak fokus dan pada akhirnya hampir berantakan ketika memasuki totolan ketiga. Kehadiran figur ketiga dalam lawakan tersebut menjadikan bangunan lawakan hampir runtuh karena menyuguhkan dialog dan peristiwa panggung yang berlebihan. Hal ini terletak pada ketika mereka memainkan materi yang berbau agama serta materi yang terkait dengan “tubuh perempuan‟. Mereka seolah lupa jika sebagian dari penonton adalah anak-anak.

Sebagai penutup catatan evaluasi, saya akan sedikit mengulas ihwal lakon. Seperti yang saya sampaikan di awal catatan, pemilihan lakon bukan hal remeh. Sudah cukup banyak penyaji yang pada akhirnya tidak siap benar dengan kebutuhan properti, kostum dan lain-lain yang harus dipenuhi dan harus sesuai dengan kebutuhan lakon. Dampak dari ketidaksiapan dan ketidakmampuan ini pada akhirnya menjadikan pertunjukan ludruk tampak compang-camping dan bahkan ada yang terkesan asal-asalan.

Lakon pilihan Ludruk Gita Praja “Kidung Gunung Pucangan” pada akhirnya, dalam istilah perludrukan, menjadi lakon yang isa budhal, tapi gak isa mulih. Bahasa lainnya, tidak tuntas atau tidak jelas jeluntrungannya. Tatanan lakonnya berkesan utak atik dan dipaksa untuk gathuk. Tidak sedikit sutradara dan atau pimpinan ludruk yang benar-benar mengerti ihwal lakon. Mulai dari urusan penyutradaraan sampai urusan keaktoran. Memiliki sumber daya aktor yang mumpuni, bukanlah jaminan bahwa lakon akan terpanggungkan dengan baik. Tidak sedikit penyaji yang bahkan sampai lupa kepada urusan menyampaikan pesan moral dalam lakon.

Jangankan untuk urusan pesan moral, blocking pun kacau. Belum lagi urusan membangun tangga dramatik. Dalam pergelaran tempo hari, ada beberapa cacat logika. Seperti yang dilakukan oleh Cak Gepeng, misalnya. Dalam lakon, dengan setting waktu lakon yang titimangsanya era kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Airlangga, begitu santainya dia memasuki adegan dengan menggunakan kostum yang tidak jelas identitasnya dan ditambah pula dengan mengenakan sepatu. Tidak hanya itu, lakon yang dalam tiga adegan terakhir lebih mirip dengan lakon “Maling Caluring” ini, juga diisi dengan adegan omah ndesa yang bapak ndesa-nya juga tidak mencerminkan orang desa dengan tingkat ekonomi lemah sesuai dialognya. Dia mengenakan selop serta celana yang dibungkus sarung.

Kejadian lainnya yang menurut saya dipaksa-adakan, satu di antaranya yang terjadi di rumah desa di mana lakon ini telah memasuki fase menyerupai lakon “Maling Caluring”. Adanya adegan yang melibatkan bapak dan mbok ndesa tersebut sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat ketika menjadi bagian dalam lakon. Sebab rupanya hanya digunakan sebagai formalitas untuk melahirkan nama “Tambak Beras” yang didasarkan pada kejadian yang menimpa si mbok ndesa.

Selain itu, ada hal lain yang menurut saya juga berlebihan. Yakni, adegan pertarungan yang menggunakan teknis ledakan mercon dan kembang api. Tidak ada larangan memang dalam penggunaan teknis semacam itu. Namun sekadarnya saja, tidak usah berlebihan karena mengandung risiko tinggi terutama kepada pemain yang bersangkutan. Bila sampai mencelakai pemain maupun penonton, siapa yang bertanggungjawab? Satu sisi, teknis semacam itu menemukan waktu yang tepat untuk digunakan. Di sisi yang lain, jika dihadirkan secara berlebihan, bisa merugikan dan bahkan semakin memperburuk citra garapan lakon itu sendiri. Di sini, sutradara harus memiliki kecermatan dalam memperhitungkan dampak-dampaknya. (*)

Foto-foto: Jabbar Abdullah