Ketika Punakawan Menjadi Pinokio

Catatan Henri Nurcahyo

BUTET pameran foto. Tentu saja bukan karya fotografinya sendiri. Dramawan dan perupa itu hanya menjadi penggagas utama. Eksekusinya dikerjakan oleh tim dalam bentuk foto (tunggal maupun esai), video, dan instalasi. Tema utama pameran ini adalah sosok Petruk, salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan. Pameran di LAV Gallery, Jalan DI Panjaitan 66 Yogyakarta ini berjudul Eling Sangkan Paraning Dumadi ini merupakan kelanjutan pameran sebelumnya tahun 2024 di Galeri Nasional Jakarta dengan tema Melik Nggendong Lali. Pameran ini berlangsung 22 Juni hingga 22 Juli 2025, yang kemudian diperpanjang lagi.

Butet Kartaredjasa bukan sekadar aktor. Ia adalah penjaga api satire di tengah panggung demokrasi yang sering gelap gulita oleh kepentingan. Dalam tubuhnya, berbagai suara mengendap, berbagai wajah melekat. Ia mampu menjadi siapa saja, tanpa pernah benar-benar menyebut siapa. Gaya Butet adalah gaya nyindir Jawa yang sinis tapi nggerundel, njur-ngrundel tapi ndagel, menertawakan sambil menggugat, menggelitik sekaligus menyentil.

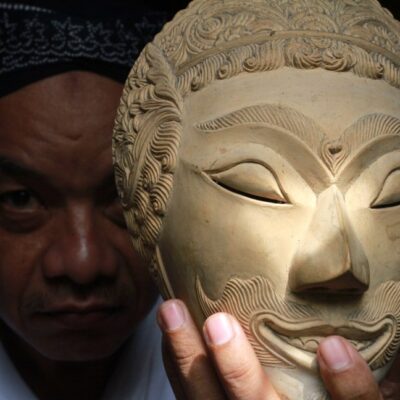

Lama dikenal lewat parodi terhadap Presiden Soeharto, Butet belakangan menghadirkan tokoh yang lebih arketipal dan simbolik: Petruk. Sosok punakawan ini ia patungkan, ia instalasikan, jadi model fotografi, dalam bentuk berbagai konteksnya. Petruk menjelma lebih dari sekadar karakter; ia menjadi metafora hidup tentang rakyat, kuasa, dan kebohongan.

Dalam khazanah budaya Jawa, punakawan—Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong—bukan sekadar pelengkap lakon. Mereka bukan figuran, melainkan penjaga nilai. Hadir dalam lakon-lakon wayang bukan untuk berperan sebagai pahlawan atau antagonis, tetapi sebagai suara hati nurani, pengantar humor, sekaligus pengawas moral. Semar, sang bapak punakawan, adalah dewa yang menyamar, tokoh spiritual yang membumi. Sementara Petruk, dengan tubuh jangkung dan hidung panjangnya, adalah penyalur kritik sosial yang menyembunyikan kepedihan di balik tawa.

Secara psikologis, punakawan merepresentasikan the trickster archetype dalam tradisi Jungian. Mereka adalah makhluk antara: tak sepenuhnya suci, tak sepenuhnya durjana. Di tangan punakawan, kritik bisa disampaikan tanpa amarah, sindiran bisa dilempar tanpa luka. Mereka membawa suara bawah ke permukaan, melintasi batas antara rakyat dan raja, antara panggung dan dunia nyata.

Petruk, dalam jagat pewayangan Jawa, bukan sekadar tokoh jenaka dengan tubuh tinggi kurus dan hidung panjang yang mengundang tawa. Ia adalah representasi rakyat jelata, wong cilik, yang menyuarakan kebenaran dengan cara yang tak biasa. Melalui kelakar, sindiran, dan kesederhanaan. Sebagai bagian dari Punakawan, Petruk bukan hanya pelayan para ksatria Pandawa, tetapi juga penjaga nurani, pengingat arah moral, bahkan penegur bagi para raja ketika kekuasaan mulai membutakan hati mereka. Ia tampil apa adanya, tak terikat gelar atau kuasa, tetapi justru karena itu suaranya sering paling jernih.

Petruk memiliki gelar “Ki Lurah Kantong Bolong”. Artinya, tidak menyimpan, selalu memberi; sugih ora nyimpen, kaya tanpa harus menyimpan harta. Dia murah hati, memberi dalam arti apapun lebih-lebih dalam hal pengetahuan, dan suka menolong. Dengan segala keunikannya, karakter Petruk menyimbolkan kekuatan suara rakyat (vox populi), yang meski terdengar jenaka dan sering diremehkan, justru menyimpan hikmah paling dalam. Ia adalah tawa yang mengandung air mata, satire yang menyelimuti kebenaran, dan cermin tempat para penguasa bisa melihat bayangan nuraninya sendiri. Dalam dunia yang semakin penuh kepura-puraan, Petruk hadir sebagai pengingat bahwa kebenaran bisa datang dari mereka yang sederhana, yang tak berbaju kebesaran, tetapi berhati besar.

Ternyata, dalam pameran yang dilangsungkan kali ini Butet tidak semata-mata menyajikan Petruk sebagai sosok ideal yang layak ditiru, melainkan juga sebagai simbol ketamakan seseorang terhadap kekuasaan. Dalam keseluruhan karya foto, video, dan instalasi tentang sosok Petruk dalam pameran ini, tidak ada gambaran yang baik tentang Petruk itu sendiri. Mulai dari foto dan patung Petruk yang terjungkir dengan posisi kepala di bawah, manusia bertubuh palsu, Petruk yang sombong dan angkuh, teronggok di tempat sampah, dimangsa anjing, pembohong (Pinokio Jawa), penuh tipuan, hanya menjadi tertawaan, dalam lindungan abdi dalem, bayangan neraka, terhina di muara, bernafsu merebut kuasa, keserakahan, target perburuan, sahabat sepermainan dengan anjing, durjana, dan akhirnya dilabuh. Bahkan sosok Petruk yang selalu mendongak ini disebutnya sebagai “jelmaan kesombongan.” Petruk dalam pameran Butet kali ini bukan (atau sisi lain dari) sosok Petruk yang divisualkan dalam Omah Petroek oleh Romo Sindhunata.

Kesemuanya itu divisualkan dengan patung Petruk (utuh dan setengah badan) yang ditempatkan dengan berbagai konteks tertentu, kemudian dijadikan karya fotografi atau juga video. Bahkan ada juga patung Petruk setengah badan yang tergeletak di tengah tumpukan jerami seperti benda yang tak terpakai.

Karya-karya fotografi ini lahir dari gagasan Butet yang kemudian digarap oleh Ong Hari Wahyu sebagai pengarah artistiknya, Doni Maulistya dan Aralee Niken sebagai fotografer. Videografi dikerjakan oleh Monica Ghiotto, pematungnya Basuki. Dan sebagai desainer grafisnya adalah Arfian Yustirianto. Sedangkan Suci Senanti sebagai manager produksi.

Dari keseluruhan gambaran tentang Petruk di pameran ini, tidak ada gambaran tentang Petruk yang baik. Kalau toh digambarkan “masih bernasib baik” itu berupa Petruk yang dibuang ke sungai dan tersangkut di reranting pohon. Sebagaimana judul pameran ini: Eling Sangkan Paraning Dumadi yang dapat dimaknai sebagai kesadaran akan dari mana kita berasal dan ke mana kita akan kembali. Ia mengajak manusia untuk tidak larut dalam hiruk-pikuk dunia, melainkan senantiasa mengingat jati dirinya, asal-muasalnya dari Tuhan, dan tujuannya pun kembali kepada-Nya.

Apakah figur Petruk dalam pameran ini menggambarkan sosok tertentu? Pesan-pesan dalam pameran ini menyiratkan kritik keras kepada seseorang sudah menyelesaikan masa jabatannya. Tidak perlu menyebut nama, orang bebas saja mengasosikannya, sebagaimana gaya monolog Butet yang kemudian diasosiasikan dengan figur seorang mantan presiden. Hal yang senada dengan pameran sebelumnya di Galnas Jakarta, Melik Nggendong Lali, di mana waktu itu orang juga mengasosiasikan dengan tokoh yang yang baru saja turun jabatan. Khususnya terhadap kehadiran sebuah patung Petruk. Waktu itu Butet menghadirkan di depan ruang pamer patung resin Petruk setinggi sekitar 2,2 meter, dengan postur congkak: kepala mendongak, tangan bertolak pinggang, busana ala raja Jawa, dan wajah berkilau emas, kontras dengan tubuh hitam serta hidung panjangnya yang ikonik.

Ketika pengunjung memasuki Galeri Nasional, mereka dipertemukan langsung dengan wajah emas Petruk yang menatap ke atas dengan bangga, seolah menantang langit. Telinganya terbungkus sunatan semesta, tak dapat atau tak mau mendengar suara nurani. Tubuhnya hitam, wajahnya emas, simbol dualitas antara rakyat jelata dan tiran dalam satu sosok. Butet tak memaksa tafsir. Ia berkata, “Masak saya harus menerangkan hal yang sudah terang?” Setiap orang bebas mengambil cermin dari sosok itu. Apakah ia hanya tokoh wayang, atau juga bayangan kita sendiri saat lupa daratan.

“Melik Nggendong Lali” adalah peringatan tentang bahaya kesombongan dan lupa daratan. Ketika seseorang mendadak kaya, naik jabatan, atau mendapat kekuasaan, sering kali ia lupa siapa dirinya dahulu, siapa yang telah menolongnya, atau nilai-nilai luhur yang dulu dijunjung. Ia menggendong “melik” (rejeki), tapi sekaligus menanggung “lali” (kelupaan), seperti membawa beban yang justru menjauhkan dari jati diri.

Pada titik ini Butet memang bermain cerdas. Figur yang dihadirkan Butet sudah pasti mengarah pada seseorang yang (pernah) berkuasa, orang yang sangat populer, dan tidak perlu menyebut nama. Toh ini sebuah karya seni. Kritik terhadap kekuasaan yang dikemas secara artistik tanpa harus menyebut nama secara verbal sebagaimana unjuk rasa di jalanan. Figur Petruk memang menjadi ruang aman bagi para seniman untuk menyampaikan kritik, dan sekaligus tempat nyaman bagi rakyat untuk melihat cerminan diri mereka sendiri.

Dalam sindirannya, Butet dan Petruk bersatu. Mereka tidak menyebarkan kebencian, hanya menyalakan lilin dalam gelap. Mereka tidak menyudutkan pribadi, hanya membongkar tabir kekuasaan yang lupa bercermin. Maka, siapa yang merasa tersindir, barangkali sedang lupa siapa dirinya. Karena sindiran itu bukan ditujukan kepada nama, melainkan kepada watak.

Secara hukum, sindiran simbolik terhadap penguasa tanpa menyebut nama langsung tidak dapat langsung dianggap sebagai pelecehan atau pencemaran nama baik. Dalam ruang seni, simbol, sindiran, atau metafora adalah bentuk ekspresi yang sah sebagai bagian dari demokrasi. Karya sindiran simbolik adalah bagian sah dari kebebasan berekspresi. Meskipun dalam praktiknya, interpretasi hukum bisa dipengaruhi oleh konteks politik dan kekuasaan.

Petruk Bisa Jadi adalah Kita

Apakah figur Petruk sedemikian buruknya sebagaimana yang dinarasikan dalam pameran Butet kali ini? Petruk bukanlah sekadar figur pelawak atau penghibur. Di balik wujudnya yang jenaka, bertubuh tinggi kurus dengan hidung panjang melengkung dan suara cempreng yang khas, Petruk menyimpan makna yang dalam tentang kebijaksanaan rakyat jelata. Ia bukan bangsawan, bukan raja, tetapi suaranya kerap menjadi pengingat bagi para kesatria agar tetap rendah hati dan berpijak pada nurani. Dalam keluguannya, Petruk menjadi simbol rakyat biasa yang mampu menyampaikan kritik sosial dengan cara yang santun namun tajam. Melalui kelakar dan sindiran, ia menyingkap kemunafikan, ketimpangan, dan kepalsuan, tanpa harus mengangkat senjata atau menyebut nama. Di sinilah kekuatannya: ia menertawakan tirani dengan elegan, tanpa kehilangan rasa hormat pada kemanusiaan.

Petruk juga mencerminkan filosofi hidup Jawa yang halus dan dalam. Mengajarkan bahwa kebijaksanaan tak harus disampaikan dengan marah, bahwa keberanian bisa tampil dalam bentuk kelucuan. Dalam keheningan batinnya, Petruk memahami bahwa dunia ini penuh ilusi, dan karena itu ia menghibur sambil menyadarkan. Ia setia, ikhlas, dan tak pernah berharap imbalan. Keberadaannya menegaskan bahwa kebajikan tidak ditentukan oleh darah biru, tetapi oleh niat baik dan tindakan nyata.

Dengan begitu, Petruk adalah wajah rakyat yang tak kehilangan tawa di tengah tekanan, suara jujur yang tak bisa dibungkam, dan simbol kearifan lokal yang terus hidup melintasi zaman. Dalam dirinya, rakyat menemukan harapan, dan kekuasaan. jika bersedia mendengar, menemukan cermin.

Butet boleh saja berkilah bahwa Petruk bukan Jokowi, namun simak berita media massa ini: “Melaporkan bahwa Presiden Jokowi tiba di PSBK dan disambut oleh rombongan tokoh Petruk dalam tarian berjudul “Petruk Divaksin”. Butet Kertarajasa kemudian menjelaskan makna tokoh itu, menyebut Jokowi dikaitkan dengan Petruk sebagai figur “rakyat kecil” yang jenaka namun kritis. Jokowi pun menilai tarian tersebut lucu dan jenaka. (https://jogja.suara.com/read/2021/03/11).

Dalam lakon-lakon carangan seperti Petruk Dadi Ratu, tokoh ini bahkan digambarkan naik tahta dan menjadi raja. Namun, kekuasaan menggodanya, menjadikannya lalim dan jauh dari jati dirinya. Hanya setelah mengalami kehancuran batin, Petruk kembali sadar dan memilih menjadi rakyat biasa. Kisah ini menyimpan pesan tajam: bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan bisa mengubah siapa saja, bahkan si jenaka pun bisa jadi tiran. Namun Petruk mengajarkan bahwa kesadaran, refleksi, dan kerendahan hati adalah jalan pulang.

Dalam pameran Butet, patung Petruk tidak lagi tersenyum lebar. Ia tampak letih, canggung, bahkan menyeramkan. Hidungnya makin panjang, matanya kosong. Imajinasi ini menggugah publik: apa yang sebenarnya terjadi pada pemimpin dari rakyat itu? Apakah ia masih setia pada cita-cita awalnya, atau sudah hanyut dalam arus kekuasaan yang memabukkan?

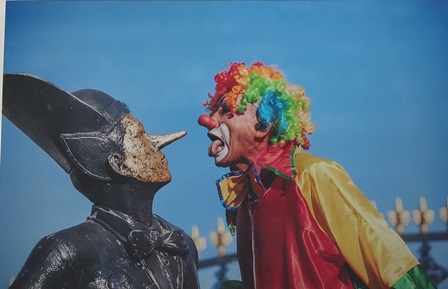

Dengan menyandingkan Petruk dan Pinokio, Butet sedang menyilangkan dua budaya: lokal dan global. Pinokio adalah boneka kayu yang ingin menjadi manusia sejati, namun selalu gagal jujur. Petruk adalah manusia jenaka yang justru dihadapkan pada dilema antara menghibur dan mengingatkan. Ketika dua simbol ini melebur, muncullah pertanyaan besar: apakah kekuasaan bisa tetap jujur? Atau memang kekuasaan adalah panggung sandiwara yang menuntut kita semua menjadi aktor penuh kebohongan?

Butet tidak memberi jawaban. Ia hanya membuka ruang tafsir. Lewat patung, foto, video, dan instalasi, ia memberi kita cermin. Kadang retak, kadang membesar-besarkan, tapi selalu memantulkan wajah zaman. Ia mengambil khazanah budaya Jawa yang kaya akan sindiran dan menjadikannya alat politik yang halus tapi tajam.

Dalam dunia Jawa, sindiran bukan sekadar omongan. Ia adalah wejangan, nasihat spiritual yang dibalut lelucon. Wayang adalah media filsafat. Dan Butet adalah dalang modern yang memainkan lakon-lakon itu di tengah kehidupan nyata, tanpa pakai kelir, tapi tetap menohok.

Pertanyaannya: bagaimana jika sesungguhnya, kita semua adalah Petruk? Kadang lucu, kadang bingung, kadang naik panggung dan kadang tenggelam dalam kebohongan kecil kita sendiri. Hidung panjang tak selalu muncul karena niat jahat, bisa jadi karena kita tak lagi tahu kebenaran itu bentuknya seperti apa.

Petruk, dalam tafsir Butet, bukan hanya simbol Jokowi. Ia adalah simbol kita semua yang terlibat dalam pusaran kekuasaan—baik sebagai penguasa, pendukung, atau sekadar penonton. Petruk tak pernah benar-benar mati. Ia hidup di tengah kita, menari di antara tawa dan air mata.

Dan mungkin, lewat karya Butet, kita diajak bukan sekadar menonton Petruk, tetapi menyadari: bahwa dalam lakon besar yang disebut negara, kita semua punya peran—dan mungkin, juga punya hidung yang mulai tumbuh lebih panjang dari yang seharusnya.

Pertanyaan berikutnya: apakah tokoh yang baru saja turun dari singgasana itu telah benar-benar sadar, telah kembali menjejak bumi sebagai rakyat biasa? Apakah ia telah melepaskan mahkota, membuang jubah kekuasaan, lalu berjalan kaki menyusuri jalan desa, menyapa orang kecil, dan menyesap kembali pahit-manis kehidupan jelata yang dulu pernah ia janjikan akan dibela?

Ataukah, seperti dalam babak lanjutan Petruk Dadi Ratu, ia justru masih terikat pada pesona kekuasaan yang memabukkan? Alih-alih menyepi di lereng gunung sebagai pertapa bijak yang menjaga jarak dari hiruk-pikuk dunia, ia malah terus cawe-cawe—ikut mengatur skenario, memengaruhi lakon, dan bahkan menata jalur bagi anak-anaknya agar kelak tampil di panggung yang sama.

Apakah ini bentuk cinta yang tak selesai pada negeri, ataukah gejala cinta diri yang belum usai? Apakah ini semangat ngayomi, atau sekadar upaya memperpanjang bayangan kekuasaan melalui warisan politik? Kita tidak tahu pasti—karena seperti halnya Petruk, ia kini telah menjadi tokoh dalam tafsir publik: bisa dibaca sebagai pahlawan, bisa juga sebagai pewaris dinasti.

Namun satu hal yang pasti: panggung politik bukan tempat yang mudah ditinggalkan. Sekali naik ke sana, jejaknya sulit dihapus. Dan mungkin, sebagaimana Petruk yang tak lagi sepenuhnya punakawan, sang mantan ratu pun tak lagi bisa kembali menjadi rakyat sepenuhnya. Ia berada di antara: bukan lagi raja, tapi belum sepenuhnya kembali menjadi rakyat.

Dan kita, penonton lakon ini, hanya bisa bertanya—dalam tawa yang getir dan harapan yang separuh putus: Akankah ia benar-benar pergi? Ataukah justru tengah menyiapkan panggung berikutnya? (*)

Foto-foto lengkap sila klik:

https://www.facebook.com/share/1PUbZnvpyx