Toean Markoen: Bising dan Sampah yang Mencekik Kemanusiaan

Catatan Henri Nurcahyo

TEATER API Indonesia (TAI) menghadirkan pertunjukan bertajuk “Toean Markoen” di Balai Budaya Surabaya, Sabtu (23/8/25). Gelaran SUBS-PERFORMANCE ini adalah bagian dari rangkaian pertunjukan yang diselenggarakan atas kerjasama manajemen ARTSUBS dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Surabaya. Penonton penuh sesak berebut kursi hingga sebagian tak berhasil masuk gedung.

Pertunjukan kali ini sudah menimbulkan teror tersendiri sejak penonton belum memasuki gedung. Panitia membagikan masker hitam yang harus dipakai penonton ketika berada di dalam gedung. Muncul dugaan, mungkin pertunjukan ini akan memproduksi bebauan tertentu atau ada semacam semburan asap. Maklum yang pentas adalah Teater Api, yang bisa saja memunculkan kejutan yang aneh-aneh. Ditunggu saja.

Layar panggung belum dibuka, sudah terdengar suara-suara macam sirine selama beberapa menit. Gambar-gambar tengkorak dan sejumlah simbol lainnya di atas kain ditempelkan ke layar tersebut. Penonton disuguhi gambar-gambar itu sambil menunggu pertunjukan dimulai. Atau, jangan-jangan pertunjukan memang sudah dimulai sejak penonton menjelang masuk gedung.

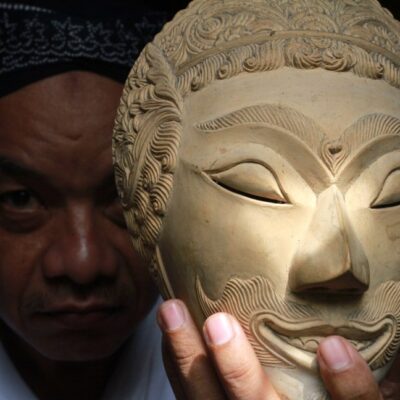

TAI memang bukan tergolong jenis teater konvensional. Berdiri pada tanggal 31 Juli 1993, menggelar pertunjukan pertama kali dengan judul “Metafora Dari Sebuah Koran Pagi”, dengan sutradara Bambang H. Ginting (alm) yang sekaligus menjadi pendirinya. Pada perjalanan selanjutnya, Teater Api melahirkan konsep serta metode berteater yang berbeda dengan kelompok teater yang lain.

Teater Api Indonesia meraih penghargaan Anugerah Sabda Budaya 2024 Kategori Komunitas Seni Budaya dari Universitas Brawijaya. Tahun 2025 ini sempat diundang ke Hamburg, Jerman, dalam misi kebudayaan. Mereka menyajikan pertunjukan berjudul “Siklus Kehidupan Manusia”. Pertunjukan ini menggambarkan siklus kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal, dan menampilkan berbagai tradisi dan budaya Indonesia yang terkait dengan siklus kehidupan tersebut.

Jeritan Kaleng dan Seng

Dalam pertunjukan kali ini, ketika layar terbuka, nampak tiga pemain dalam posisi tidur dengan posisi kepala ke arah penonton. Wajahnya ditutupi kotak kaleng bekas wadah kue. Dengan kaleng itulah kemudian mereka memain-mainkannya. Digerakkan ke sana ke mari dengan tubuh bergeliat-geliat dan berjumpalitan. Kaleng itu dipukul-pukul. Dibentur-benturkan ke lantai hingga menciptakan kebisingan. Mereka juga meneriakkan sesuatu yang entah apa.

Sementara di latar belakang nampak tergantung tiga bongkahan besar sampah-sampah kaleng dan logam dalam jaring.

Tiga pemain itu perlahan meninggalkan arena. Masuk seorang pemain membawa dua kotak kaleng kue. Keduanya saling dipukul-pukulkan, dibenturkan ke kepalanya, berteriak-teriak dengan ekspresi marah, mengucapkan sesuatu yang tak jelas. Sepertinya dia marah-marah.

Adegan berganti lagi. Muncul tiga pemain dengan kepala terbungkus jaring plastik hijau. Masing-masing membawa selembar seng gelombang yang biasa digunakan untuk atap rumah. Lembaran-lembaran seng itu lantas dimain-mainkannya. Digerakkan ke sana ke mari. Lantas seng itu digeser-geserkan ke lantai sehingga, lagi-lagi, menimbulkan suara bising yang meneror telinga.

Lembaran seng itu lalu diangkat menghadap ke depan dengan posisi salah satu ujungnya menempel di perut. Digerak-gerakkan ke berbagai arah. Disorongkan ke atas, menutupi wajah. Hingga akhirnya ketiga pemain itu memberdirikan seng dalam posisi agak melengkung sehingga menyerupai tonggak-tonggak besar. Mereka berlindung di baliknya.

Sampai di sini tidak ada dialog sama sekali. Tidak ada kata-kata yang muncul dari pemain sehingga penonton tidak dapat menyimak gamblang apa yang sebetulnya terjadi di atas panggung. Ini memang pertunjukan visual dan bebunyian. Tanpa dialog. Tanpa monolog. Kecuali teriakan-teriakan yang tak jelas ditangkap secara verbal. Ini adalah teater gerak. Bukan teater (yang ber) cerita.

Muncul pemain membawa dua batang bambu yang dililit warna hitam di bagian ujungnya. Mereka berjalan ke berbagai arah, menyelinap tonggak-tonggak seng tadi. Mengarahkan bambu ke atas, samping, dan juga menyodokkan ke lantai. Mereka juga berjumpalitan hingga kedua bambu tadi kadang menjepit lehernya. Mengangkatnya ke atas pundak hingga menyerupai adegan salip.

Sementara pemain sebelumnya masih memain-mainkan kaleng. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Beberapa kaleng diangkatnya, dilempar-lemparkan ke atas dan ke samping. Kadang kaleng itu dibenturkan ke wajahnya hingga penyok.

Kemudian muncullah seorang perempuan membawa dua bongkahan sampah kaleng dan logam dalam jaring. Diseret-seretnya, diangkat setinggi pinggang. Dia lantas telentang dengan membawa sekotak kaleng di depan wajahnya. Diangkatnya tinggi-tinggi. Tubuhnya berguling-guling. Mendekap kaleng. Berdiri lagi, mengangkat kaleng, dan melemparkannya ke tonggak-tonggak seng tadi yang kali ini mulai bergerak-gerak. Perempuan itu marah karena ada perlawanan. Dia lemparkan lagi kaleng-kaleng. Hingga akhirnya dia kalah dan telentang tak berdaya.

Tiga bongkahan sampah kaleng dan logam yang tergantung di atas tadi, perlahan turun. Kemudian bergerak naik lagi. Sementara tiga pemain yang membawa lembaran seng tadi bergerak ke arah perempuan yang telentang. Satu demi satu mereka meletakkan seng ke atas tubuh perempuan hingga terkubur. Pertunjukan selesai.

Toean Markoen

Pertanyaan yang muncul kemudian, siapakah dan di mana (orang) yang disebut Toean Markoen itu? Ternyata dia bukan orang. Melainkan personifikasi atau simbol dari peradaban yang mengatasnamakan pembangunan, kemakmuran, kecanggihan dan kehebatan manusia. Namun sejatinya yang tersaji adalah limbah-limbah, polusi-polusi dan sampah-sampah peradaban kotanya. Sebuah peradaban yang diciptakan lewat praktik-praktik imperialis kapital.

Peradaban itu telah membawa hanyut manusia ke dalam kubangan kotoran-kotoran yang mereka ciptakan sendiri. Mereka mengubur dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Markoen adalah adakah sebuah istilah yang ditulis dalam ejaan lama (mestinya markun). Artinya, makan secara lahap atau cenderung serakah.

Toean Markoen adalah upaya melongok sejarah peradaban yang mana manusia telah diculik martabat kemanusiaannya atau dihinakan dijadikan sekrup-sekrup mesin dan dibuang sebagai sampah-sampah pabrik.

Bunyi sirine yang terdengar sebelum layar dibuka adalah sebuah pertanda adanya ancaman, bahaya, alarm kehancuran. Bahwa dunia yang kita masuki sudah “darurat”, penuh peringatan kematian, seakan peradaban modern sedang menuju titik bencana ekologis maupun sosial.

Masker hitam yang dibagikan sejak awal membuat penonton “masuk” ke dalam ritual kesenyapan yang penuh ancaman. Masker adalah sebuah simbol kontrol, sensor, dan rasa waspada. Penonton dipaksa masuk ke dunia “teror” bahkan sebelum pertunjukan dimulai. Tidak ada dialog, hanya jeritan. Seolah bahasa sudah kehilangan makna, hanya tersisa kebisingan dan rasa takut. Ini bisa dibaca sebagai sindiran: manusia modern sudah tak mampu lagi berkomunikasi sejati, karena bising mesin dan sampah peradaban menutupi percakapan. Penonton, sebagai representasi masyarakat, sudah dibungkam mulutnya agar tak bisa bersuara.

Tiga bongkahan sampah yang menggantung di atas kepala, adalah sebuah simbol bahwa ancaman ekologis selalu ada, seperti pedang Damocles. Setiap saat bisa jatuh menimpa manusia.

“Pedang Damocles” adalah kiasan dari kisah Yunani tentang seorang pengikut raja yang diberi kesempatan menikmati kemewahan singgasana, tetapi di atas kepalanya digantung sebilah pedang hanya dengan sehelai rambut kuda, sehingga setiap saat bisa jatuh menebas. Sejak itu, istilah ini dipakai untuk menggambarkan ancaman yang selalu menggantung di tengah kenikmatan atau kekuasaan. Dalam konteks pertunjukan Toean Markoen, bongkahan sampah logam yang tergantung di atas panggung dapat dibaca sebagai “pedang Damocles” ekologis—ancaman limbah peradaban modern yang terus membayangi hidup manusia.

Pertunjukan ini merupakan kritik atas “sampah peradaban modern”. Kaleng-kaleng, seng bekas, jaring plastik, semua adalah limbah logam dan plastik yang diperlakukan sebagai aktor utama. Bunyi bising, dentuman lemparan kaleng, gesekan seng yang berderak-derak. Itu semua bukan sekadar efek suara, melainkan simbol betapa kehidupan kita sehari-hari kini dipenuhi kebisingan, sampah, dan material buangan industri. Bahkan tubuh manusia dalam pementasan itu tampak “dililit” dan “dikubur” oleh sampah logam, seolah manusia akhirnya kalah dan tertindas oleh ciptaan dan limbahnya sendiri.

Gerakan tubuh para aktor—berjumpalitan, menjepit leher dengan bambu, membenturkan kaleng ke wajah—menggambarkan bagaimana tubuh manusia jadi arena kekerasan simbolik. Dunia industri dan kapitalisme (diwakili logam, kaleng, seng) bukan hanya menghasilkan sampah fisik, tapi juga menciptakan keterasingan dan penderitaan bagi manusia.

Adegan perempuan terakhir yang ditindih seng hingga terkubur adalah klimaks tragis: manusia (atau barangkali “ibu bumi” yang diwakili perempuan) akhirnya roboh dan terkubur oleh sampah logam peradaban. Simbol yang pahit: siapa yang kalah dalam pertarungan ini? Bukan kaleng, bukan seng, tapi tubuh manusia/alam itu sendiri.

“Toean Markoen” menghadirkan kritik keras terhadap peradaban industrial yang menimbun sampah, menciptakan kebisingan, merusak tubuh dan jiwa manusia, serta akhirnya mengubur kemanusiaan di bawah puing logam dan plastik. Sebuah alegori tentang teror modernitas, di mana manusia bukan lagi penguasa, melainkan korban ciptaan tangannya sendiri.

Bahwasanya manusia modern sedang ditindas oleh sampah dan kebisingan peradabannya sendiri, hingga tubuh dan identitasnya terhapus di balik logam, plastik, dan mesin. Kehidupan yang semestinya penuh dialog kini berubah jadi teror kebisingan, menunjukkan betapa bahasa dan kemanusiaan kita perlahan terkubur. Pertunjukan ini memperingatkan bahwa jika hal ini terus dibiarkan, limbah industri dan kerakusan modernitas akan mengubur manusia maupun bumi. Persis seperti tubuh perempuan yang terkubur seng di akhir adegan. (*)

Foto-foto lainnya ada di sini: https://www.facebook.com/100078255063754/posts/pfbid0TfALnS7GMXojVgAZt3qUEHK7XRCTri5RSUHgkcYyjGprLSQWsYRJLq2mUDnatv2zl/?app=fbl