Semalam di Madura (3- habis): Hari Ghulur dan Doa yang Bergemuruh di Atas Seng

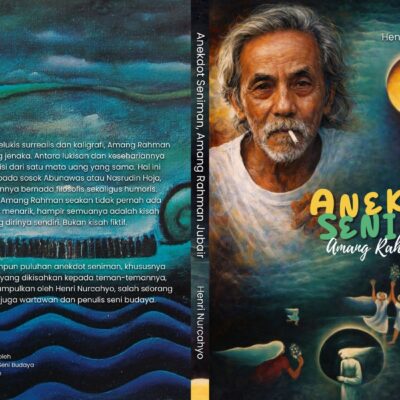

Catatan Henri Nurcahyo

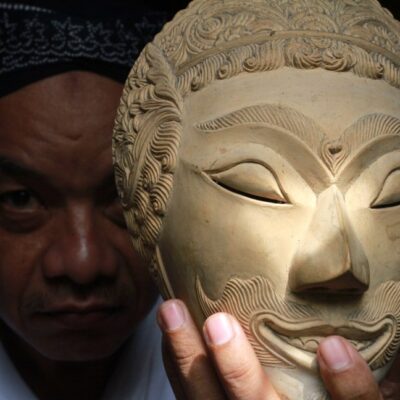

PADA mulanya Tari Topeng Lur-Gulur tumbuh di Desa Larangan Barma, Sumenep, Madura, sebagai ritual musim panen yang sakral. Ia bukan sekadar pertunjukan, tapi sebuah persembahan syukur kepada Sang Pencipta melalui penyatuan diri dengan tanah yang menyuburkan. Penyatuan itu divisualkan dengan adegan bergulung-gulung di atas tanah dan menari dalam posisi duduk. Nyaris tak pernah berdiri.

Ritual inilah yang kemudian dijadikan Hariyanto sebagai sajian tugas akhir studi Pascasarjana (S-2) ISI Surakarta Agustus 2013 di dusun Mandele Laok, desa Larangan Barma, Kec. Batu Putih, Sumenep. Ia mempresentasikan karyanya di hadapan para penguji sebagai dalam sebuah pertunjukan di arena yang dibangun khusus untuk itu.

Topeng Lur-Gulur adalah perpaduan antara tari, syukur, dan doa. Bergulung-gulung di tanah bukan sekadar gerak; ia simbol ketundukan, keterhubungan umat dengan alam, dan doa agar semesta memberkahi hasil tani. Gerak ini menciptakan jembatan magis antara tubuh, tanah, dan langit yang digulung menjadi satu ritme. Intinya: menyatu dengan bumi untuk memanggil hujan dan kesuburan.

Sejak itu lelaki kelahiran desa Tamberu Barat, kec. Sokobanah, Sampang, yang berbatasan dengan Pamekasan ini, lantas mengembangkan karyanya itu dengan eksplorasi kreatif di berbagai kesempatan, bahkan hingga ke mancanegara. Namanya pun berubah dari Hariyanto menjadi Hari Ghulur.

Seiring perjalanan, Hari Ghulur semakin menajamkan karyanya. Ia tidak lagi semata mengulang ritus nenek moyang, tapi merajutnya dengan tafsir kontemporer: antara meditasi tubuh, seni pertunjukan, dan aktivisme ekologi. Maka, Topeng Lur-Gulur menjadi semacam doa lintas zaman. Dari sawah Sumenep yang gersang, sampai panggung dunia yang sibuk dan bising. Hari lebih fokus pada adegan bergulung-gulung tersebut tanpa menyajikan tari topeng.

Di sinilah letak kejeniusan Hari Ghulur: ia bukan hanya menari untuk memanggil hujan, melainkan menyuarakan kerinduan manusia pada harmoni dengan bumi.

Ketika karya tersebut dipresentasikan ke atas panggung prosenium Hari mengubah media tanah dengan selembar seng sebagaimana yang disajikan dalam pertunjukan pamungkas SUBS-PERFORMANCE di Balai Budaya Surabaya, Minggu (17/08/25). Pertunjukan ini merupakan kerjasama antara manajemen ARSUBS dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPKJ) Wilayah XI Jawa Timur.

Sebetulnya bukan hanya Hari yang pernah mengeksplorasi ritual ini. Sebutlah Subiyantoro, ketika melakukan observasi terhadap tradisi ini tahun 2010 mendapatkan cerita bahwa substansi Lur-gulur memang berkaitan dengan pesan penyadaran pada masyarakat agar senantiasa menjaga kelestarian alam demi kehidupan semesta. Ritual tersebut biasanya digelar para petani menjelang musim tanam untuk mengharap kesuburan.

Atas dasar itulah kemudian seniman yang bekerja di Dinas Kominfo Jatim ini menggarap seni pertunjukan berjudul Lur Gulur E Tana Kapor sebagai duta seni Jawa Timur pada Temu Taman Budaya se Indonesia di Riau, Juli 2010. Ritual yang awalnya berlangsung di sawah berlumpur, oleh Subiyantoro sebagai penata musik dan Sri Mulyani yang menggarap koreografinya, “dipindahkan” ke hamparan “kapur” ketika menjadi sebuah pertunjukan.

Kali ini, ketika Hari menggunakan seng, malah menimbulkan efek bunyi yang menggetarkan telinga sekaligus imajinasi. Setiap kali tubuhnya bergulung-gulung, seng berderit, bergemeletuk, bergemuruh, seakan bumi yang kering berteriak meminta tetes air. Suara denting dan gesekan itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari tafsir kreatif Hari Ghulur: bahwa hujan tidak turun hanya lewat doa, tetapi juga lewat tubuh yang meronta, menagih pada langit.

Getar bunyi seng menciptakan lapisan dramatik baru: tanah yang tadinya hanya diam, kini menjelma jadi instrumen musik yang resah. Bagi penonton, seolah-olah mereka mendengar suara kering kerontang ladang yang merindu basah.

Penggunaan media seng ini bukan sekadar pengganti melainkan sekaligus penafsir baru. Seng adalah benda sehari-hari, dingin, keras, dan industri. Berbeda jauh dari hangatnya tanah sawah. Saat tubuh penari menindih dan bergulir di atas seng, yang lahir adalah bunyi gesekan, dentuman, gemeretak. Suara itu memecah sunyi, menghadirkan dimensi baru. Bahwa tanah tidak hanya dilihat atau disentuh, tapi kini didengar sebagai jeritan.

Ketika tanah menerima tubuh dengan pasrah dan diam, seng menolak dengan gaduh. Ini seakan menggambarkan pergeseran hidup manusia modern: dari alam yang dulu lembut, menuju dunia industri yang berisik. Tubuh manusia terperangkap di antara keduanya.

Bunyi seng bukan harmoni, tapi distorsi. Ia adalah alarm, jeritan bumi yang kering, lahan yang gundul, atau tanah yang tertutup beton. Seng seakan berkata: “Lihatlah, tanah tidak lagi bisa bernapas, ia kini menjadi logam dingin yang berteriak.”

Penari tidak hanya menari, tapi tubuhnya berubah menjadi palu, gesek, sekaligus pena. Gerakannya menulis pesan di atas seng, setiap gulungan adalah kalimat baru. Bunyi seng bukan kebetulan, melainkan bagian dari “teks” yang dibacakan tubuh.

Ritual panen yang semula lokal berubah menjadi seni lintas ruang. Seng mengubah makna: dari doa hening di sawah, menjadi doa yang menggema di panggung dunia. Inilah proses sakral yang dimodernisasi tanpa kehilangan akar simboliknya.

Penggunaan seng adalah metafora keras. Tanah yang dulu menerima gulungan tubuh dengan lembut, kini berganti logam yang bising. Sebuah kritik sosial-ekologis terhadap modernitas, sekaligus cara agar suara ritual tetap relevan di ruang kontemporer.

Jeritan Logam, Ratapan Bumi

Hari memang sudah pernah menggunakan media seng ini dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Namun perjalanan kreatifnya semakin berkembang. Kali ini bukan lagi seng datar yang digunakannya melainkan seng gelombang. Sehingga efek bunyi yang ditimbulkannya lebih dramatis. Seng itupun tidak serta merta tersedia menghampar begitu saja namun hadir sebagai gulungan yang berdiri tegak bagaikan pohon. Hari duduk di bawahnya, seakan merenungkan nasib. Gulungan seng itupun lantas dipanggulnya, dibawanya berputar-putar hingga akhirnya terhampar di atas lantai.

Hal ini memberikan pesan, bahwa tanah kering yang dilambangkan dengan seng itu sebenarnya juga akibat ulah manusia sendiri. Bukan semata-mata kehendak alam.

Sampai di sini Hari lantas menggerak-gerakkan tubuhnya di atas seng, ke sana ke mari, bunyi-bunyian seng menjerit-jerit. Hari melompat-lompat, salto berulang-ulang, sehingga jeritan seng makin menyayat. Bahkan tubuh Hari menelusup ke bawah seng tersebut. Bergerak ke sana ke mari. Begulung-gulung di dalamnya. Masuk dari satu sisi, ke luar di sisi lainnya. Dan seng itu semakin berderit-derit meneriakkan entah apa.

Ketika Hari menelusup ke dalam gulungan seng, tubuhnya seperti masuk ke dalam perut modernitas: logam, dingin, keras, penuh bunyi sumbang. Ia tidak lagi bebas menari di tanah ibu yang lembut, melainkan terperangkap dalam pusaran ciptaan manusia sendiri—industri, teknologi, dan kerakusan yang menutup ruang hidup. Gulungan seng melambangkan dunia buatan yang semestinya menopang hidup, tetapi justru mengekang manusia.

Menelusup ke dalam seng, adalah juga bermakna sedang masuk ke dalam jeritan bumi yang dikeraskan manusia. Ia gulirkan tubuhnya di sana untuk merasakan sakitnya, lalu keluar-masuk seperti jiwa yang mencari pintu keselamatan. Seolah tubuh itu berkata: “Beginilah nasib kita: menciptakan penjara sendiri, lalu berusaha meloloskan diri darinya.”

Di dalam seng, tubuhnya bergulung-gulung, seperti janin yang berusaha mencari rahim baru. Tetapi ini bukan rahim tanah yang subur, melainkan rahim logam yang menyakitkan. Setiap derit seng adalah jeritan bumi yang tergores, suara luka ekologis yang lahir dari ulah manusia. Gerakan itu membuat penonton merasakan bukan hanya penderitaan manusia, tapi juga penderitaan tanah.

Menelusup ke dalam seng bisa dimaknai sebagai membaca ulang dosa—manusia masuk ke dalam hasil ciptaannya yang keliru, merasakan pedihnya, lalu mencari jalan keluar. Tubuh penari yang keluar-masuk gulungan seng adalah simbol pergulatan batin: antara tunduk pada sistem yang merusak atau berusaha melawan untuk keluar darinya.

Kalau berguling di tanah adalah penyatuan dengan alam, maka berguling di dalam seng adalah konfrontasi dengan buatan manusia. Ritual ini jadi transformasi: dari syukur atas panen, menuju kritik atas krisis. Dari doa minta hujan, menuju kesadaran bahwa kering bukan hanya ulah langit, melainkan ulah tangan kita sendiri. Dia menatap langit dengan mata nyalang: apakah langit tak lagi menjadi bapa akasa bagi ibu bumi?

Ketika Hari akhirnya terperangkap dalam gulungan seng dan tidak bisa keluar lagi, itu seakan menjadi alegori paling tajam: manusia pada akhirnya terjerat oleh hasil ciptaannya sendiri. Tanah yang dulu menghidupi kini terganti logam yang mencekik. Modernitas, industrialisasi, dan kerakusan ekologis bukan sekadar ancaman luar, tapi sudah menjadi penjara yang kita bangun sendiri. Dan kita dengan sukarela masuk ke dalamnya.

Ritual Lur-Gulur yang semula doa minta hujan adalah simbol harmoni dengan bumi. Tapi di tangan Hari Ghulur, klimaks ini justru memutar balik: doa tidak lagi sampai ke langit, karena tubuhnya terperangkap di logam buatan manusia. Ritual gagal—dan kegagalan ini adalah peringatan keras: hujan bukan hanya soal langit, tapi juga soal kita yang mengeringkan bumi dengan kesalahan-kesalahan kita sendiri.

Pertunjukan selesai justru ketika tubuh tak berdaya, tertelan seng. Ini pesan tragis: perjalanan manusia modern bisa berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan tenggelam dalam jeritan yang kita ciptakan sendiri. Bunyi seng yang terakhir bergema adalah epitaf. Sebuah ratapan bagi bumi, dan ratapan bagi kita.

Mengapa Hari tidak keluar lagi? Karena penyelamatan tidak bisa datang dari penari sendirian. Tubuhnya sudah jadi korban. Maka penonton—kita semua—yang harus bertanya: maukah kita terus membiarkan diri dan bumi terperangkap, atau akan mencari jalan lain keluar dari gulungan logam itu?

Hari terperangkap, dan pertunjukan berakhir. Itulah cermin kita: manusia yang membangun penjara dari logam, lalu terjebak di dalamnya. Ritual tak lagi mendatangkan hujan, hanya jeritan. Tubuh penari pun menjadi doa terakhir: “Kalau bumi mati, kita ikut mati.” (*)

Baca ulasan sebelumnya:

1: https://brangwetan.com/?p=2446

2: https://brangwetan.com/?p=2457