Kontemporer dan Tradisi dalam Semalam di Madura

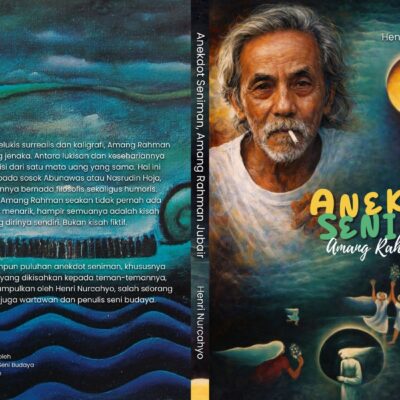

Catatan Henri Nurcahyo

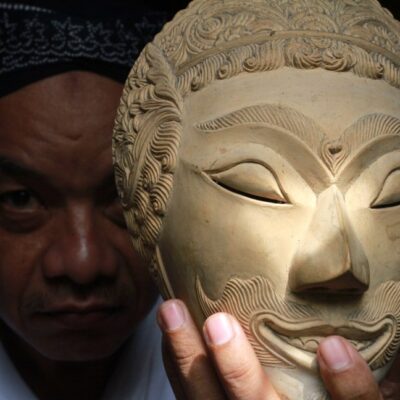

PENAMPILAN tiga repertoar yang mengisi acara SUBS-PERFORMANCE di Balai Budaya (Balai Pemuda) Minggu malam (17/8/25) tak ubahnya seperti acara “Semalam di Madura.” Yang pertama adalah sajian Teater “Papastèna Angèn” oleh Sanggar Seni Nanggala dari Universitas Trunojoyo, Bangkalan. Berikutnya adalah Tari Topeng “Gatot Kaca Kembar” oleh Sanggar Topeng Dalang Putra Sumekar dari Sumenep. Dipungkasi dengan Tari Kontemporer “Ghulur” oleh Hariyanto alias Hari Ghulur. Meskipun posisi Hari dan Sawungdance ada di Surabaya, namun alumnus ISI Surakarta ini memang berasal dari Madura, dan karyanya berkisah perihal ritual tradisional masyarakat ujung timur pulau itu.

Sanggar Seni Nanggala adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Trunojoyo. Berdiri sejak 2001, UKM ini aktif menyelenggarakan aktivitas bukan hanya dalam lingkup sempit di kampus saja. Tercatat tahun 2024 pernah menyelenggarakan “Trunojoyo Art Festival” yang diikuti peserta dari berbagai kota, termasuk Jakarta.

Dalam acara yang merupakan kerjasama manajemen ARTSUBS dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur ini UKM Nanggala menyajikan pertunjukan teater kontemporer dengan judul Pepastena Angen. Secara harafiah, artinya adalah “kepastian angin, hati, atau perasaan”. Namun ungkapan ini biasanya menunjuk pada sesuatu yang sudah menjadi garis batin. Apa yang hati tetapkan atau apa yang sudah ditentukan untuk hati.

Di tanah garam dan angin laut yang asin, orang Madura percaya bahwa setiap desir hati bukanlah kebetulan. Mereka menyebutnya Pepastena Angen—takdir hati, garis halus yang telah dituliskan sebelum kata terucap. Dalam kidung cinta yang dilantunkan di beranda rumah bambu, frasa itu hadir sebagai bisikan: “Apa yang ada di dalam angen, bukan sekadar keinginan, melainkan ketentuan yang lebih tua dari umur manusia.”

Sebagaimana ungkapan yang terkenal untuk menggambarkan orang Madura yang abantal ombak asapo’ angen (berbantal ombak berselimut angin). Ungkapan ini akhirnya menjadi semacam simbol eksistensi: bahwa dalam hidup, kita sering harus rela tidur di tengah badai, tapi masih percaya bahwa hati—meski rapuh—tetap bisa menjadi selimut.

Kali ini, bantal dan selimut itu bukan sebatas ombak dan angin. Berawal dari lengkingan saronen yang merobek sunyi, seorang pemain melantunkan ungkapan tersebut dengan doa yang khusuk, lalu menutupnya dengan kalimat penuh getar batin: abantal Allah asapo’ imaaan. Abantal syahaaaadat…. Bagi masyarakat Madura yang memang dikenal religius, di tengah ketidakpastian angin dan ombak, satu-satunya sandaran adalah doa kepada Allah demi keselamatan dirinya dan kawan-kawannya. Demi kesejahteraan anak dan istri, agar mereka bisa makan meski tak berkelebihan.

Lengkingan saronen yang menembus telinga terus-menerus terdengar, bagai jeritan hati para nelayan yang tak lagi menemukan kepastian. Dentuman perkusi yang bertalu tanpa jeda seolah menegaskan detak jantung yang gelisah menghadapi jalan hidup yang makin samar. Tepukan rebana dan gamelan yang bersahut-sahutan menambah lapisan irama, kadang menguat, kadang melemah, persis seperti pasang surut harapan yang tak pernah benar-benar tenang.

Laut, yang dahulu menjadi tumpuan dan sumber harapan, kini kian sulit diandalkan. Bunyi-bunyian dari alat-alat rumah tangga hadir bukan lagi sebagai sarana memasak, melainkan menjelma instrumen musik yang menghadirkan ironi. Pertunjukan yang hanya berdurasi sekitar tiga puluh menit itu melaju dalam gemuruh yang menyesakkan—antara seni yang menggetarkan dan kenyataan pahit yang sukar dielakkan.

Dua bongkah sampah plastik bekas makanan dan minuman dalam kemasan yang muncul di awal pertunjukan sudah cukup menjadi tanda betapa kelam wajah lautan hari ini. Para pemain yang berkerudung plastik menambah kuat kesan bahwa ancaman itu nyata, menjerat kehidupan mereka dari hari ke hari. Jala yang terbentang di depan mereka hanya menjadi pagar hiasan belaka, bukan lagi alat utama mendulang rezeki.

Adegan para perempuan yang bersusah payah membantu suami menarik jala justru menambah getirnya suasana. Tubuh-tubuh mereka yang terbungkus sarung mengisyaratkan gerakan yang terbatas dalam belenggu kehidupan. Ember-emper plastik tak lagi berisi ikan, tapi menjadi topi penutup kepala. Hamparan terpal yang seharusnya menjadi wadah ikan juga tak berisi apa-apa. Malah menjadi beban kehidupan di atas pundak mereka sendiri. Jala yang diharapkan penuh ikan hanya menampakkan kehampaan. Malah, jala sebagai alat utama itu, robek di sana-sini. Dan jala robek itu lebih pantas dikibarkan menjadi bendera protes, sebagai teriakan unjuk rasa, entah ditujukan kepada siapa.

Sandaran yang Mulai Goyah

Laut Madura masih biru di mata, tetapi gelap di dasar cerita. Nelayan yang sejak dulu menggantungkan hidup pada ombak kini menghadapi kenyataan baru: jaring yang diturunkan tak selalu kembali dengan tangkapan, kadang justru hanya berisi plastik yang hanyut dari daratan. Di satu sisi, potensi ikan masih melimpah, tapi penangkapan berlebihan dan alat tangkap yang tak ramah lingkungan membuat keberlanjutannya rapuh.

Infrastruktur pelabuhan yang terbatas dan minimnya fasilitas penyimpanan membuat hasil laut sering tak bernilai setimpal dengan jerih payah nelayan. Mikroplastik yang ditemukan dalam air dan sedimen Selat Madura menjadi tanda betapa serius ancaman itu bagi laut dan anak cucu nanti. Laut yang dulu jadi sandaran, kini mulai goyah, seakan mengingatkan bahwa harapan tidak bisa hanya ditambatkan pada jala dan perahu, melainkan juga pada upaya menjaga dan merawat laut itu sendiri.

Saronen terus melengking, perkusi masih berdentam, rebana bersahut-sahutan, namun yang tampak di layar hanyalah bayangan semu: nelayan di atas perahu dengan ribuan ikan menggelepar, hanyalah sebuah kenangan, bukan kenyataan. Sebuah panci di atas kompor juga tak lagi berisi bahan makanan, entah apa yang dimasak di dalamnya. Lalu pertanyaan pun muncul, kepada siapa nasib ini harus diadukan? Ketika para pemimpin yang seharusnya hadir memberi solusi justru tak mampu menyelesaikan persoalan.

Kehidupan rumah tangga pun ikut terguncang. Perempuan mulai mempertanyakan kerja keras yang tak berbuah hasil, sementara para lelaki kian tertekan karena gagal membawa pulang penghidupan. Pertengkaran kecil di rumah tangga menjadi cermin dari retaknya keharmonisan sosial. Apakah kaum lelaki masih pantas menjadi pemimpin rumah tangga?

Pertunjukan ini berakhir dalam kepiluan, ketika dua bongkahan sampah itu kembali muncul ke atas panggung. Bergerak perlahan, tanpa seorang pun mampu menahannya. Jala yang robek kini menjelma menjadi bendera, menancap kokoh di antara tumpukan sampah plastik. Para perempuan, satu demi satu, bersimpuh di bawahnya. Pasrah. Bendera jala robek itu seperti penegas nasib yang semakin gelap. Lalu, dengan langkah tertatih, para perempuan menaiki gundukan sampah, berdiri di atasnya seakan hendak berkata: “Beginilah kenyataan kami, hidup di atas sisa-sisa yang ditinggalkan.”

Bagaimanapun pertunjukan ini berhasil menghadirkan lanskap masyarakat Madura hari ini. Madura yang selalu diidentikkan dengan masyarakat maritim ternyata tidak selalu menggambarkan keberlimpahan hasil laut. Ada pesan tersamar, bahwa Madura bukan hanya punya laut. Kekayaan kain batik yang memesona itu layak dieksplorasi lebih maksimal. Bukan malah menutup wajah bagaikan “gajah di pelupuk mata tak tampak.”

Para perempuan yang mengenakan kain sarung dari bahan batik dalam pertunjukan ini mengundang decak kagum atas keindahan motifnya. Juga baju-baju kebaya nan cantik itu. Tanpa terasa, inilah tontonan peragaan busana yang menarik. Siapakah yang menyimak, ada berapa banyak motif batik Madura yang tersaji kali ini?

Ketika laut sudah tak lagi menjanjikan, mengapa tidak mengeksplorasi kekayaan budaya?

Sumber daya alam dan kelautan, makin dieksplorasi akan menjadi habis. Sumber daya manusia akan menjadi tua dan mati. Tetapi sumber daya budaya, semakin dikeruk justru akan semakin kaya. Inilah pesan bagi kita, juga masyarakat Madura, bahwa sumber daya budaya tidak akan pernah habis digali. Lengkingan saronen bukan lagi jeritan nasib yang menyayat. Dentuman perkusi bukanlah debar jantung yang menakutkan. Pukulan rebana adalah pertanda kita harus segera bangkit. Kain panjang dan sarung batik adalah pusaka budaya yang layak dibanggakan. Just do it. Kapan lagi?

(Ulasan pertunjukan berikutnya menyusul yaa…… Sabaar.)