Semalam di Madura (2): “Gatot Kaca Kembar” Topeng Dalang Sumenep

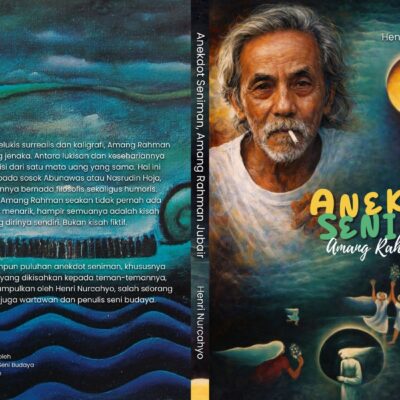

Catatan Henri Nurcahyo

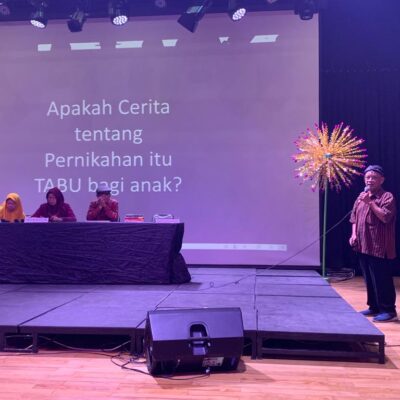

LAKON “Gatot Kaca Kembar” Sanggar Topeng Dalang Putra Sumekar dari Sumenep tampil pada urutan kedua setelah teater kontemporer dari UKM Nanggala Universitas Trunojoyo Bangkalan, Minggu (17/08/25) di Balai Budaya Surabaya. Pertunjukan ini merupakan kerjasama manajemen ARTSUBS dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur.

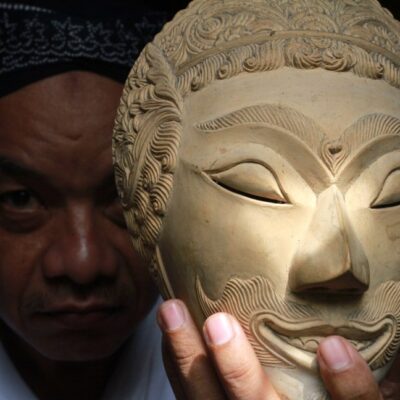

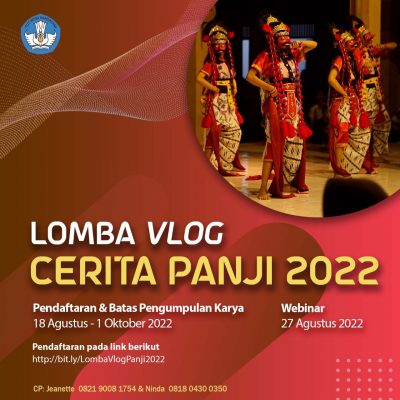

Dinamakan Topeng Dalang lantaran pertunjukan mirip Wayang Orang ini satu-satunya yang melafalkan dialog adalah hanya seorang dalang. Kecuali pemeran panakawan yang bisa berbicara langsung karena mengenakan topeng yang terbuka di bagian mulut. Bentuk kesenian yang sama di kawasan Pandalungan dinamakan Wayang Kerteh. Keduanya membawakan cerita Ramayana atau Mahabarata. Sedangkan di Malang disebut Wayang Topeng melakonkan Cerita Panji.

Secara historis, Topeng Dhalang Madura diperkirakan telah ada sejak abad ke-15 pada masa pemerintahan Prabu Menak Senaya di Pamekasan, sebagai kelanjutan dari tradisi seni topeng di Singasari dan Majapahit, yang kemudian berkembang di lingkungan keraton Madura. Pada awalnya, pertunjukan ini merupakan tontonan eksklusif di istana, tetapi seiring kemunduran kekuasaan bangsawan, seni ini berpindah ke kalangan rakyat dan mencapai puncak popularitasnya pada awal abad ke-20, sebelum mengalami masa surut pada dekade 1960-an. Kebangkitan kembali terjadi di era 1970-an melalui tokoh dalang seperti Sabidin dari Sumenep, dan sejak itu seni ini mulai tampil kembali, termasuk di panggung internasional pada 1980–1990-an.

Khusus di Sumenep Madura, topeng Dalang Madura ada 2 versi, yaitu versi Slopeng dan versi Kalianget. Paling sedikitnya ada 7 perbedaan yang menjadi awal timbulnya ke dua versi tersebut. “Pada versi Kalianget, tarian ekstranya berupa tarian Branyak dan Puteri Kembar. Sedangkan versi Slopeng tarian ekstranya berupa Klono Tonjung Seto (tari tunggal) dan Puteri Kembar. Warna topeng (tokop) tertentu berbeda, pada versi Kalianget misalnya Gatotkaca berwarna merah, sedangkan versi Slopeng berwarna putih,” kata R. Abd. Karim, salah satu pemerhati budaya di Sumenep, pada Media Center .

Selain itu, penggunaan ghungseng pada pemain kasar versi Kalianget hanya di kaki kanan, dan di versi Slopeng ghungseng dipakai pada ke dua kaki. Tarian dalam versi Kalianget relatif mudah tak seperti versi Slopeng yang bervariasi. Dengan demikian, pertunjukan yang tampil di Balai Budaya kali ini adalah versi Kalianget karena warna topeng tokoh Gatot Kaca berwarna merah, dan ghungseng hanya di kaki kanan.

Dalam versi yang dibawakan kelompok Topeng Dalang kali ini, secara singkat lakon ini mengisahkan Raja Brojo Dento yang ingin merebut Subodro dengan menyamar jadi Gatot Kaca. Gatot Kaca palsu membawa Subodro kabur, Srikandi mengejar, para ksatria Pandawa pun berkumpul. Ketegangan pecah di medan Pringgondani, hingga akhirnya kebenaran terungkap dan Raja Brojo Dento dihukum.

Menurut versi aslinya, lakon “Gatotkaca Kembar” berkisah tentang penunjukan senopati perang Pandawa menjelang Bharatayudha. Para dewa memerintahkan agar dibuat jalan dari kahyangan menuju Kurusetra yang harus melewati Alas Tunggulrono, wilayah kekuasaan Gatotkaca. Siapa pun yang berhasil menuntaskan tugas itu akan diangkat menjadi senopati utama Pandawa. Gatotkaca dipercaya mampu melaksanakan tugas tersebut, namun muncul ambisi Boma Narakasura (Sutedja), musuh bebuyutannya, yang ingin merebut posisi itu dengan meminta restu ayahnya, Prabu Kresna. Perselisihan ini memicu peperangan antara kubu Gatotkaca dan Boma, melibatkan tokoh-tokoh Pandawa, Trajutisna, hingga dewa-dewa.

Konflik semakin rumit ketika muncul fitnah, penyamaran, hingga pertarungan sengit yang melahirkan “Gatotkaca Kembar”. Gatotkaca sempat difitnah membunuh Abimanyu, hingga Pandawa hampir menjatuhkan hukuman mati padanya. Namun berkat kebijaksanaan Resi Seto, Kresna, serta terbongkarnya tipu daya Naga Raja dan Pratiwi Anggono, kebenaran akhirnya terungkap. Gatotkaca berhasil membersihkan namanya dan, bersama bantuan seluruh pihak, menuntaskan tugas membangun jalan dewa sebagai senopati utama Pandawa dalam perang besar Bharatayudha.

Apapun alurnya, penampilan kelompok seni tradisional dari Sumenep ini memang terasa sulit diikuti bagi penonton yang tidak akrab dengan bahasa Madura. Sepanjang pertunjukan, dalang terus-menerus menarasikan jalannya cerita sekaligus menggantikan dialog semua tokoh dalam bahasa Madura. Lebih-lebih kali ini tidak hadir sosok panakawan, yang biasanya bisa berbicara langsung dan memberi selingan segar di luar suara dalang.

Berbeda dengan pertunjukan tarian yang memang sepenuhnya tampil visual, sajian Topeng Dalang ini justru mengandalkan cerita. Nah kalau ceritanya tidak bisa diikuti maka penonton tentu akan mengurangi kenikmatan menyaksikannya. Untunglah ada pembacaan ringkasan cerita sebelumnya sehingga penonton setidaknya punya sedikit bekal untuk menebak-nebak ketika menyaksikan adegan di panggung.

Padahal, dalam pertunjukan aslinya ada sosok punakawan di versi Kalianget yaitu Semar dan Bagong, bahkan di versi Slopeng ditambah dengan Petruk dan Garing (Gareng). Ketidak-hadiran punakawan inilah yang menjadikan pertunjukan ini terasa kering.

Akhirnya, yang paling bisa dinikmati justru keterampilan para penari dalam menghadirkan gerak tari yang terukur dan atraktif, terutama pada adegan-adegan perkelahian. Namun, tidak seperti dalam pertunjukan ketoprak, di mana duel menjadi tontonan yang ditunggu, lakon kali ini berjalan relatif datar. Tidak muncul momen yang benar-benar memukau hingga membuat tepuk tangan bergemuruh. Pun tidak terdengar gelak tawa, sebab sejak awal hingga akhir memang tak ada kelucuan yang disajikan.

Barangkali ini soal durasi. Pertunjukan Topeng Dalang Sumenep memang sering dipentaskan semalam suntuk, terutama ketika tampil di kampung asal atau dalam konteks pertunjukan tradisional lengkap. Ini bukan pergelaran singkat, melainkan pertunjukan penuh, dari malam hingga dini hari, penuh energi dan magis.

Entah seperti apa yang terjadi ketika Sanggar Topeng Dalang Putra Sumekar ini belum lama ini ikut tampil dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) bulan Juni 2025 yang baru lalu. Apakah ini menjadi pengalaman pertama menyajikan pertunjukan berdurasi singkat, sehingga tidak berkesempatan merevisinya ketika tampil bulan Agustus di Surabaya? Atau, memang tidak terpikirkan melakukannya.

Yang jelas, bagaimana mengemas pertunjukan yang biasanya berlangsung semalam suntuk menjadi hanya 30 menit saja, adalah sebuah tantangan tersendiri bagi sutradara. Tanpa menghilangkan esensinya. Barangkali cerita tidak harus dihadirkan secara utuh. Cukup intisarinya belaka. Selebihnya bisa disajikan adegan selingan yang menghibur, berupa adegan lawak yang minim dialog, agar penonton yang tak paham bahasa Madura juga dapat tertawa. Menyebut Charlie Chaplin dan Mr Bean adalah sekadar contoh rujukan adegan humor bisa disajikan tanpa kata-kata.

Di samping itu, adegan pertarungan antara Gatotkaca asli dan yang palsu sebenarnya berpotensi menjadi tontonan yang memikat, terutama jika para pemainnya membekali diri dengan sedikit keterampilan akrobatik. Sebagai perbandingan, dalam tradisi ketoprak misalnya, adegan laga biasanya disajikan dengan variasi gerak, jatuh-bangun, salto kecil, atau pukulan pura-pura yang dikemas dramatis sehingga penonton terbawa suasana. Unsur atraktif semacam ini yang seharusnya bisa diolah untuk memberi nyawa pada pertarungan Gatotkaca, bukan sekadar perkelahian yang berjalan datar.

Apalagi, pertunjukan ini sama sekali tidak memberikan ruang improvisasi sebagaimana seni pertunjukan rakyat. Para pemain memang tidak bisa berimprovisasi lantaran seluruh gerak dan dialognya sangat bergantung pada dalang. Karena itu, ketika ada adegan penutup kepala terlepas, sama sekali tidak ada respon dari dalang untuk menyampaikan narasi humor. Akibatnya, penonton menyaksikannya sebagai adegan kecelakaan belaka. Di sinilah dalang punya peran sangat penting untuk mengambil inisiatif.

Lagi-lagi peran dalang adalah sangat vital sebagaimana nama keseniannya. Mengapa tidak terpikirkan sesekali dalang menyampaikan narasi dalam bahasa Indonesia? Bukankah hal ini akan menjadi komunikatif ketika disajikan di luar Madura? Sayang sekali pertunjukan yang bagus ini berlangsung datar, kering, dan kurang komunikatif. Penonton bertepuk tangan meriah pada akhir pertunjukan sekadar kepantasan saja, juga karena komando pembawa acara. Bukan karena kepuasan menyaksikannya. (*)

(Bersambung dengan catatan pementasan Ghulur besok ya….)