Dzikra Afifah: Percakapan Rahasia dengan Tanah

Catatan Henri Nurcahyo

DI ANTARA ragam ekspresi seni rupa yang tampil dalam ArtSubs #2, karya keramik muncul sebagai medium yang memancing tafsir dan rasa dalam. Dari yang konvensional hingga eksperimental. Salah satu yang mencuri perhatian adalah karya Dzikra Afifah, perupa asal Bandung yang dikenal lewat pendekatan keramik yang tak lazim: monumental, mengejutkan, bahkan dipadukan dengan logam.

Dalam kesempatan Wicara Seniman, Dzikra memaparkan proses kreatifnya bersama dengan Henryette Louise, yang dilangsungkan di selasar Balai Budaya, Balai Pemuda, Minggu sore (3/8/25), dengan moderator Asmujo, salah satu kurator ArtSubs yang juga seniman keramik.

Karya Dzikra dipajang di sudut yang nyaris tersembunyi, satu ruangan dengan patung ikan koi raksasa karya Entang Wiharso, di Zona 4. Di balik kotak kaca di atas meja, berdiri struktur menyerupai kerangka reptil purba, tersusun dari potongan keramik sebagai sendi tulang, serta tulang dada yang terbuat dari penggaris stainless steel yang dibengkokkan. Disangga tiga tiang besi, karya ini membangkitkan kesan seperti mumi ikan purba dalam vitrin museum, menegaskan aura relik dan rekonstruksi yang patah namun sakral.

Tak jauh darinya, menempel karya berseri bertajuk Votive Fracture: Holy Stray, Common Denominator memperlihatkan pecahan-pecahan tulang keramik yang berserakan, sebuah fraktur suci, sebagai persembahan bagi kegagalan dan pengulangan dalam hidup manusia. Pada dinding, sepasang tengkorak manusia yang saling berhadapan tampil dalam karya Votive Fracture: Goddamned Temptation (2025), menyiratkan hasrat yang datang bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menggoda, menggeliat dari tanah, menguji batas iman dan logika.

Menurut Dzikra, karya-karyanya adalah representasi dari paradoks ketahanan, ketundukan, dan pertarungan yang terus menguji otonomi manusia, sebagai pengabdi dan penggugat sekaligus.

Kegelisahan ini juga bergema dalam pertanyaan yang dilontarkan Nirwan Dewanto: pada titik mana cinta terhadap material harus dihentikan? Kapan benda itu selesai, dan menjadi “benda,” bukan lagi sesuatu yang hidup dan terus berproses? Mengutip Roland Barthes, ketika karya dilepaskan dari senimannya, ia hidup sebagai entitas mandiri. Seniman secara simbolik mati. Dan karya menjelma jadi tubuh lain yang siap ditafsirkan siapa saja.

Dzikra menempuh pendidikan di ISBI dan ITB, lalu mendirikan Studio Lokositato bersama Henryette Louise, sebuah ruang kreatif yang mewadahi eksplorasi artistiknya. Ia tidak hanya bekerja dengan tanah liat, tapi juga menggali medium gambar, instalasi, dan patung yang bersumber dari pengalaman pribadi maupun kondisi kolektif.

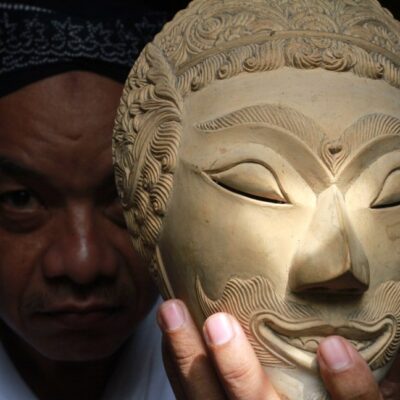

Karya-karyanya lahir dari interaksi intensif dengan tanah liat, yang menurutnya lentur dan penuh potensi. Ia tidak memulai dari potongan kecil seperti kebanyakan seniman keramik. Justru ia membentuk patung solid, lalu memotong dan mengeruk bagian dalamnya, menciptakan tekstur yang kasar dan emosional. Kerusakan acak dalam proses pembakaran bukan masalah, kadang malah menjadi bagian dari estetika itu sendiri. “Berhasil atau gagal, itu tetap karya saya,” tegasnya.

Dzikra merasa bahwa tema ArtSubs #2 sangat “aligned banget” dengan dirinya, karena mengedepankan dialog antara material dan subjek. Bagi Dzikra, material bukan sekadar zat, tapi lawan bicara. Ketika bersentuhan dengan materi, seniman harus siap menjadi sensitif, bahkan takluk.

Tak heran, ia dua kali menerima pengakuan penting: Young Artist Award dari ARTJOG 2022: Expanding Awareness, dan Honorary Winner di Bandung Contemporary Art Award ke-8 (2024). Tahun ini, selain ArtSubs, ia juga kembali hadir di ARTJOG.

Asmujo, menyebut Dzikra sebagai seniman yang bekerja dalam keterbatasan tapi menghasilkan karya luar biasa. “Dzikra bukan hanya menyukai materialnya. Materialnya pun sudah menyintai dia,” ujarnya.

Ditambahkan, dalam dunia keramik dikenal istilah hadiah tungku, yaitu kejutan-kejutan dalam proses pembakaran yang di luar kendali seniman. Glasir yang berubah warna, bentuk yang melengkung atau retak, kadang dianggap gagal, kadang justru menemukan estetika baru yang tak bisa diulang.

Pertanyaannya, bagaimana membedakan karya yang “memberontak” dengan yang benar-benar dirancang? Atau memang gak perlu dibedakan? Jangan-jangan senimannya tak sepenuhnya menguasai teknik, namun hasilnya dianggap jenius oleh penonton. Apakah itu tipu daya atau justru kejujuran yang lebih dalam?

Dzikra menjawab dengan mengutip Aristoteles, bahwa materi tanpa bentuk adalah kebusukan yang menginginkan keadilan. Materi adalah potensi, dan bentuk adalah realisasinya. Tapi baginya, materi itu seperti parfum yang mencari lelaki. Aroma yang melayang, mengharap tubuh yang bisa menyempurnakannya. Sebelum itu, ia hanya hawa, samar, dan sepi.

Bahwa teknik itu penting, iya. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana karya itu menjawab percakapan batin sang seniman. “Saya pernah menyimpan satu karya selama setahun karena merasa belum cocok. Tapi akhirnya saya sadar, karya itu justru sudah selesai. Baru kemudian berani saya pamerkan,” tuturnya.

Ditambahkan Asmujo, seni keramik adalah seni kemungkinan. Ia lebih liar dari action painting, karena sepenuhnya bergantung pada tangan, tungku, dan kehendak tanah. Di Barat, seniman keramik yang terlalu terampil justru dituduh membuat kriya, bukan seni. Maka muncul adagium: “membunuh keterampilan” sebagai syarat menyeberang ke seni rupa kontemporer.

Dzikra sudah melampaui batas itu. Ia membiarkan dirinya dicintai kembali oleh material. Dalam dialog yang penuh luka dan kilau, ia membuktikan: tanah pun bisa bicara, asal kita cukup hening untuk mendengarnya. (*)