“Jam Kosong” dan Peluang yang Hampir Terlewat

Catatan Henri Nurcahyo

AKSERA menggelar pameran lukisan bertajuk “Jam Kosong” di Gedung Krishna Mustajab, Dukuh Kupang, Surabaya. Jadwalnya 3 Agustus – 7 September 2025, persis berimpitan dengan agenda ARTSUBS, hanya selisih satu hari pada pembukaan. Apakah kebetulan? Mungkin. Atau sebuah isyarat diam tentang ruang waktu yang saling bersinggungan.

Pameran ini menyandingkan karya seniman masa lalu yang telah wafat, dengan karya seniman masa kini. Mengapa disebut “Jam Kosong”? Kurator menyebutnya sebagai metafora kebebasan senyap: momen legendaris ketika guru tak hadir di kelas dan waktu mendadak terasa seperti hadiah rahasia. Tidak ada pelajaran, tapi imajinasi justru merajalela. Sebuah jam yang kosong, tapi justru penuh kemungkinan.

Di atas kertas, gagasan itu menarik. Bahkan pernyataan pengantar pameran terdengar kuat: bahwa keterbatasan di masa lalu justru melahirkan karya berkarakter. Zaman dulu, seniman bergulat dengan kelangkaan bahan dan sempitnya referensi. Tapi dari situ tumbuh ekspresi yang jujur, keras kepala, dan personal. Hari ini, kita hidup dalam kemudahan yang nyaris tanpa batas, semua bisa diunduh, semua bisa ditiru. Tapi ironisnya, kita makin jauh dari akar, makin lupa pada mereka yang meletakkan fondasi dunia seni rupa kita.

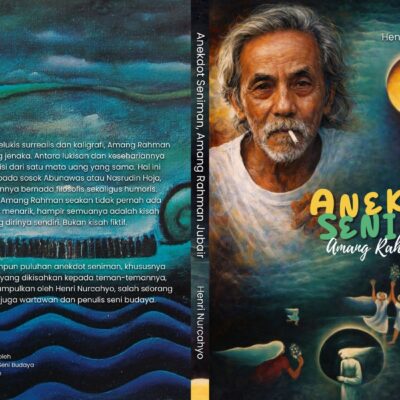

Ruang pamer terbagi dua. Sisi kanan menampilkan karya para pelukis almarhum: Dwijo Soekatmo, Harryadjie BS (Bambang Thelo), Nashar, Amang Rahman, M. Daryono, AES Su’ud, dan—entah kenapa— Ugo Untoro, yang kelahiran tahun 1970 tapi kebagian tempat di kubu “seniman lawas”. Anggap saja karena dindingnya kebetulan kosong.

Sisi kiri diisi karya generasi sekarang: M. Rojib, Qusta, Nabila D. Gayatri, Sigit Tamtomo, Faris BK, Zulfikar, Lukman Gimen, Aly Wafa, dan Yoes Wibowo. Penataan ini jelas menyatakan maksud: membandingkan, menyandingkan, bahkan mungkin menggugat.

Namun pertanyaan yang menggelayut adalah: Cukupkah semua maksud mulia ini hanya dengan memajangnya begitu saja? Pameran ini rawan berubah jadi galeri nostalgia kalau kurasi yang dilakukan kurang representatif, tanpa catatan yang memperlihatkan mengapa karya masa lalu itu penting, bukan sekadar kapan dibuatnya. Apalagi jika tak disertai diskusi, lokakarya, atau setidaknya pancingan bagi seniman muda untuk mengenali siapa itu Daryono, Amang Rahman, atau Nashar, nama-nama yang nyaris hilang dari ingatan kolektif.

Oleh sebab itu, upaya Orasis Art Space menggelar pameran tunggal O.H. Supono beberapa waktu lalu patut dicatat. Meski ia sudah wafat, pameran itu justru memicu pertanyaan: siapa dia, dan mengapa penting? Konon kuratornya sudah mengangankan ada pameran serupa untuk tokoh-tokoh lainnya. Sayangnya, inisiatif semacam ini jarang dan nyaris tak menguntungkan secara ekonomi. Butuh nafas panjang dan niat yang tulus untuk menjaga warisan estetik yang nyaris padam.

Satu hal yang juga perlu dipertimbangkan dalam pameran seperti “Jam Kosong” yaitu adanya intervensi kreatif. Misalnya, seniman muda merespons langsung karya lama dengan medium baru. Ini pernah dilakukan saat peringatan “100 Tahun Sudjojono”, ketika para perupa muda menggubah ulang pemikiran Sudjojono dalam bahasa visual masa kini. Sebuah contoh dialog lintas zaman yang hidup, yang tidak hanya memajang, tapi menyambung.

Misalnya saja, Sudjojono dikenal dengan kredonya: “Kami tahu ke mana seni lukis Indonesia kami bawa.” Maka seorang perupa muda meresponnya dengan lukisan yang hampir sama dengan semboyan baru: “Kami tahu ke mana Sudjojono kami bawa.” Nah, ini kan menarik. Ada dialog imajiner lintas generasi.

Akhirnya, pameran ini adalah peluang yang eman-eman jika hanya dibiarkan sebagai ruang sunyi tanpa gema. Padahal bisa menjadi pemantik kesadaran akan sejarah seni rupa lokal, bisa pula menjadi lorong yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Dengan catatan, hanya jika kita cukup berani membuka ruang tafsir, memberi tempat bagi suara-suara baru, dan membiarkan ingatan bergerak. Tidak sekadar diam di dinding. Kalau tidak, ya sudah. “Jam Kosong” akan tinggal sebagai jam kosong saja. Sebuah waktu yang berlalu, tanpa siapa pun benar-benar hadir di dalamnya. Saya percaya, bukan itu maksudnya.

Pameran ini adalah sebuah langkah awal yang bagus untuk menelusuri dan mengapresiasi jejak para maestro, agar mereka dan karya-karyanya tetap hadir dalam kesadaran kolektif — bukan semata sebagai arsip, melainkan sebagai warisan hidup yang membentuk lanskap seni rupa kita hari ini. Tentu diperlukan langkah-langkah selanjutnya. (*)