“Payau” Iwan Yusuf, Antara Imajinasi dan Ingatan

Catatan Henri Nurcahyo

IWAN YUSUF menggelar pameran tunggal di ruang galeri EDSU House Yogyakarta. Judulnya “Payau,” sebuah kata yang segera memanggil imaji tentang batas cair antara air tawar dan air asin. Wilayah pertemuan yang selalu menyimpan ketegangan halus. Judul itu terasa sejalan dengan jejak asal sang perupa, Gorontalo, yang berada di pesisir utara Sulawesi, diapit Teluk Tomini yang tenang di selatan dan Laut Sulawesi yang luas di utara.

Di ruang pamer, resonansi itu menjelma lewat karya instalasi berupa jaring-jaring kawat yang digantung membentuk lapisan-lapisan tipis. Ketika disinari, jaring-jaring itu menghasilkan gradasi optik yang mendekati aura kabut pesisir. Bidang-bidang kawatnya seakan bergetar halus, menciptakan ruang liminal tempat batas menjadi bening, rapuh, dan selalu berubah mengikuti cahaya dan langkah pengunjung. Jika dalam pameran sebelumnya Iwan menghadirkan jaring-jaring kawat ini sebagai bagian dari karya instalasinya (antara lain berupa perahu pinisi) kali ini jaring-jaring itu berdiri sendiri.

Obsesinya terhadap jaring-jaring pernah dikuatkan dengan memberikan nama tempatnya berkarya, yaitu Studio Jaring, di Batu, Jawa Timur tahun 2014. Ketika berada di kota dingin itu, pelukis yang dikenal beraliran hiper realis ini mengerjakan puluhan karya seri perahu. Dan saat negeri ini dilanda pandemi Covid-19, ia bersama keluarganya, menetap di kampung halamannya di Gorontalo.

Pernah merantau di Sumbawa dan Surabaya, tinggal di Kota Batu selama 11 tahun, kini Iwan bermukim di Sentolo, Kulonprogo (DIY). Pembukaan pameran Jumat sore (22/11/25) dilakukan oleh selebritas Nicholas Saputra dan Nirwan Dewanto. Hadir juga sineas Garin Nugroho, Nasirun, Lisa dan Debby Orasis dari Surabaya, serta undangan terbatas. Pameran berlangsung hingga Februari 2026.

Jika di laut kawasan payau adalah wilayah lahir-tumbuh para biota muda, di pameran ini “payau” menjadi metafora wilayah peralihan: antara ingatan kampung halaman dan ruang urban, antara tubuh perupa dan lingkungan yang membentuknya, antara gagasan yang mengeras dan yang masih mencari bentuk.

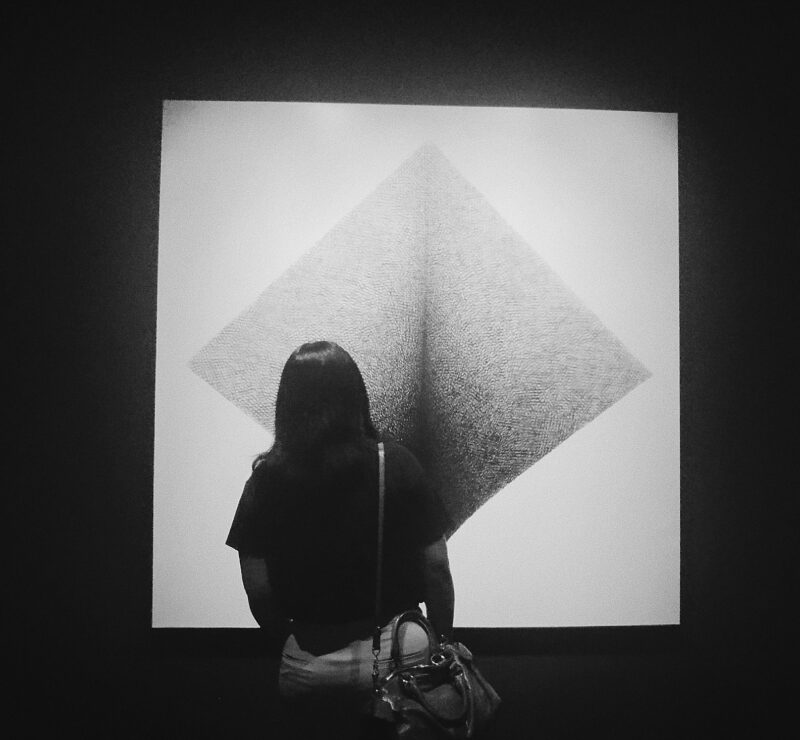

Sementara di ruangan yang disebut black box, jaring-jaring itu hadir berupa karya dua dimensi yang lebih senyap namun tak kurang menggugah. Dalam ruang tertutup bercahaya temaram, dengan dinding gelap yang menelan pantulan, pengunjung harus menyibak sehelai kain hitam di pintu masuk, seolah memasuki rahim sunyi tempat cahaya dan bayangan saling berbisik. Suasana yang tercipta begitu intim, nyaris ritualistik, mengajak setiap orang memperlambat langkah dan membiarkan mata menyesuaikan diri sebelum akhirnya menemukan pesona jaring-jaring yang seakan berdenyut dalam kegelapan.

Sebuah Paradoks

Nirwan Dewanto mencatat di wall text, “Di muara, kita mendapatkan air payau, yaitu campuran antara air tawar yang dibawa oleh sungai dan air asin yang dirawat oleh laut. Demikianlah, payau yang disuarakan oleh pameran ini menjadi metafora untuk ujung perjalanan panjang berkelok yang ditempuh dari hulu ke hilir dan pangkal untuk menuju keluasan tak terhingga.”

Ditambahkannya, “Yang kita pandang adalah sebuah paradoks. Karya-karya Iwan Yusuf di hadapan kita adalah gambar tiga dimensi—atau instalasi dua dimensi. Karya-karya itu seperti menempel ke dinding maya, atau melayang di ruang hampa, atau bergerak mendekat-menjauh di hadapan kita. Situasi serba-atau dari komposisi hitam di tengah putih itulah yang mengangkat payau ke tingkat konseptual.”

“Payau yang dimaksud di sini bukan hanya paduan dua cecapan rasa (yaitu antara tawar dan asin), tetapi lebih daripada itu. Payau-memayau adalah mempertawar apa yang asin dan memperasin apa yang tawar. Pencerapan kita atas gema-menggema antara bentuk-bentuk dua dimensi dan tiga dimensi itulah ibarat rasa payau, atau lihatan payau, antipoda terhadap seni lukis yang kian tawar (justru karena ia menonjolkan diri sebagai barang estetik) maupun seni patung atau instalasi yang kian asin (karena ia hendak mengalahkan ruang). Berdiri di dalam ambang cecapan-lihatan payau adalah seperti mengalami subversi yang terarah kepada indera-mata kita. Apa yang kita pandang bukanlah benda atau tilas benda, tetapi potensi membenda,” tutur Nirwan.

Perupa kelahiran 19 Mei 1982 ini, telah menghadirkan karya-karyanya dalam berbagai media. Mulai yang konvensional berupa lukisan-lukisan dengan cat minyak, karya rupa berbahan plastik dan pukat-jala, juga karya-karya instalasi site-specific dengan aneka bahan) di depan publik sejak 2007 dengan lebih dari 50 pameran bersama.

Iwan adalah pelukis otodidak, belajar melukis dari pamannya sendiri. Ia adalah perupa yang suka menjelajah berbagai media. Sebagaimana kesaksian Nirwan: “Perjalananan panjang itu adalah kiprah Iwan Yusuf sendiri selaku seniman rupa. Dalam dua dasawarsa terakhir ini, kita telah mengenal si perupa melalui—paling tidak—enam faset pentingnya: seni lukis potret hiper-realis dengan cat minyak; seni patung figuratif yang terbuat dari lilin atau perunggu; “seni lukis” dua setengah matra yang tergarap dengan bahan plastik dan pukat-jala; land art (seni bumi) yang mengelola limbah maupun eceng gondok; instalasi yang merelief atau mematung dengan bahan jaring; dan instalasi yang bertolak dari bentuk perahu layar. Adapun pameran ini membawa irisan dari berbagai faset itu.”

Proses kreatif karya instalasi jaring-jaring tersebut, mengutip catatan Nirwan, Iwan Yusuf lebih dulu menggambar di atas kertas dengan karkoal—tetapi menggambar di sini bukanlah menyalin sepotong realitas, melainkan mengejar potensi irisan antara apa yang datar-mendatar dan apa yang meruang. Bila goresan hitam di atas putih itu cukup kena-mengena, maka segeralah si perupa merakitnya, membesarkannya, meruangkannya—dengan menggunakan grid—justru untuk mengejar efek dua dimensi secara site-specific ke ruang kubus putih ini. Proses demikian bukan sekedar memindahkan gambar, tetapi memperkuat garis-gemaris dan menghidupkan tekstur dengan jaring-jala secara lapis-berlapis.

Karyanya yang spektakuler yaitu instalasi tahun 2013, berupa “lukisan eceng gondok” yang ditata sedemikian rupa di permukaan Danau Limboto, menyerupai bentuk telapak kaki raksasa berukuran 500 x 190 meter persegi. Pesan moral yang digaungkannya adalah, bahwa keberadaan danau di kota kelahirannya itu semakin kritis kondisinya. Iwan menyuarakan melalui karyanya agar muncul kepedulian dan kesadaran banyak orang. Tentu saja, lukisan di atas danau ini baru bisa dinikmati dari ketinggian pesawat terbang pada saat lepas landas atau mendarat di bandara Djalaludin di Gorontalo.

Makhluk Perbatasan

Pada akhirnya, “Payau” bukan sekadar pameran, melainkan sebentuk pengakuan pelan bahwa segala yang kita sebut hidup selalu berada di ambang perubahan. Jaring-jaring Iwan seolah mengingatkan bahwa kita semua adalah makhluk perbatasan—yang setiap hari mesti menegosiasikan cahaya dan gelap, ingatan dan harapan, rumah dan perjalanan. Dalam karya-karyanya, batas itu tidak pernah kokoh; ia mengalir, bergetar, dan memanggil kita untuk ikut menafsir ulang diri sendiri.

Di antara lapisan-lapisan kawat yang menggantung sunyi, pengunjung seperti diajak menyusuri denyut waktu: masa lalu yang membayang, masa kini yang menegaskan kehadiran, serta masa depan yang selalu bersembunyi dalam kemungkinan. Ada kegetiran yang lembut, tetapi juga daya hidup yang menyala—seakan karya-karya ini berbisik bahwa justru di wilayah payau-lah benih-benih keberanian tumbuh.

Mungkin inilah kekuatan pameran ini: ia tak memaksa kita memahami, tetapi mengundang kita mengalami. Setiap langkah di ruang pamer menjadi semacam meditasi kecil, mengantar mata kembali jernih dan pikiran kembali lentur. “Payau” memberi jeda—ruang untuk bernapas, untuk membiarkan diri luluh oleh keajaiban sederhana dari cahaya yang menembus jaring, dari bayangan yang menari tanpa suara.

Dan ketika akhirnya pengunjung melangkah keluar dari EDSU House, meninggalkan ruang hitam, cahaya temaram, dan jaring-jaring yang berlapis itu, ada sesuatu yang terasa tinggal. Barangkali hanya setipis desau angin pesisir; barangkali sekokoh kenangan tentang kampung halaman yang tak pernah benar-benar pergi. Namun dari kesan tipis itulah, karya Iwan Yusuf menjelma menjadi pengalaman: sebuah ajakan untuk melihat dunia—dan diri sendiri—dengan mata yang lebih siap menerima persilangan, percampuran, dan segala kemungkinan yang payau tetapi justru subur.

Dengan demikian, “Payau” berdiri bukan hanya sebagai pameran tunggal, tetapi sebagai percakapan panjang antara seorang perupa dan alam semesta tempat ia berakar. Sebuah percakapan yang mengalir pelan, mengajak kita mendekat, mendengarkan, lalu pulang membawa gema yang tak mudah padam. (*)

Foto-foto selengkapnya, sila klik:

https://www.facebook.com/100078255063754/posts/pfbid0X4ZAHxtm2fHJLJYXGx4wmubhLj7uYafonknnoWgApCPd1KDVqm3GxJosXC2GGvkAl/?app=fbl