Jembatan Modernitas dan Tradisi dalam Harmoni Seni

Catatan Henri Nurcahyo

JOKO PORONG menggelar pertunjukan musik kontemporer bertajuk “Rek.” Karya ini bukan sekadar komposisi bunyi, tetapi sebuah perayaan perlintasan budaya dan semangat egaliter dalam ekspresi. Juga lintas medium dan lintas zaman yang berkelindan, membentuk lanskap suara yang mengajak penonton melampaui batas-batas genre. Usai denting dan gebyar bunyi kontemporer itu, sajian di panggung beralih pada pesona tradisi: Wayang Topeng Malangan dari Padepokan Seni Topeng Asmorobangun, membawakan lakon Laire Nogo Tahun. Pertemuan dua dunia—eksperimen musikal modern dan warisan dramatik klasik—menciptakan dialog tak terucap, namun sangat terasa dalam setiap detik pertunjukan.

Dialog kontemporer–tradisional ini tak ubahnya sebuah jembatan modernitas dan tradisi dalam harmoni seni, yang berlangsung di Balai Budaya (Balai Pemuda) Surabaya, Sabtu malam (9/8/25) dengan titel SUBS – PERFORMANCE 2025 #1. Pergelaran ini merupakan kerjasama manajemen ARTSUBS dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur, sebagai bagian dari rangkaian pameran seni rupa kontemporer ARTSUBS #2 di kawasan Balai Pemuda, yang berlangsung 2 Agustus hingga 7 September.

Disampaikan oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah (BPKW) XI Jawa Timur, Endah Budi Heryani S.s.,M.M. Selain pertunjukkan malam ini juga akan ada pertunjukan-pertunjukan lain nanti tanggal 17 Agustus ada Tari Kontemporer Nopeng, Hari Ghulur, Sanggar Rukun Pewaras; 23 Agustus Teater Api Indonesia; 30 Agustus Bengkel Muda Surabaya dan Kamateatra; dan 7 September 2025 ditutup dengan Perayaan Suara Rasa dan Silam Pukau. Lalu ada juga Wicara Seniman, Diskusi Publik serta Workshop, 13, 15, 21, 27 Agustus, serta 2 dan 5 September 2025.

Lahir di Musirawas, Sumatera Selatan, 26 Maret 1976, dari keluarga seniman, Joko sejak kecil telah terbiasa hidup di tengah panggung: menjadi aktor ketoprak, mengiringi wayang kulit, hingga konser karawitan tradisi. Selepas SMP ia pindah ke Yogyakarta, menempuh pendidikan musik di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (kini SMKN 1 Kasihan), lalu melanjutkan studi Karawitan hingga pascasarjana Penciptaan Seni di STSI (kini ISI) Surakarta. Sebagai komponis, ia kerap menggarap musik untuk tari dan teater, termasuk karya Djarot B. Darsono, Ketoprak Pendapan Teater Gidag Gidig Surakarta, dan banyak lagi. Sejak 2011, ia menetap di Surabaya untuk mengajar di Jurusan Seni Drama dan Musik Unesa, dan memimpin Gamelan Unesa, serta menjadi direktur artistik berbagai ajang konser, termasuk Arts & Culture Under The Sky Asia Pacific III dan pentas Cross Culture Dinas Pariwisata Kota Surabaya.

Karya musik “Rek” ini sejatinya adalah tugas akhir Joko Winarko, S.Sn., M.Sn.—yang akrab disapa Joko Porong—untuk meraih gelar Doktor Ilmu Musik dari Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Sejak menginjakkan kaki di Surabaya 17 tahun silam, ia meneliti dan meresapi denyut kota ini hingga melahirkan karya bertema “Perspektif Nilai Egaliter Budaya Arek Surabaya.” Di hadapan tim penguji, dosen Unesa ini sudah menampilkan karyanya di selasar Sawung Galing, Taman Budaya Jawa Timur, Sabtu pekan lalu (2/8). Pilihan Sawung Galing sebagai venue di Taman Budaya sepertinya bukan kebetulan. Ruang terbuka ini lebih egaliter, akrab, dan membumi—sejalan dengan napas budaya Arek yang ingin dihadirkan Joko—dibandingkan panggung prosenium gedung Cak Durasim yang cenderung formal dan eksklusif.

Secara harfiah “Rek” adalah khasanah kata dalam bahasa Jawa Timuran yang memiliki arti anak (baik laki-laki atau juga perempuan) yang difungsikan sebagai ungkapan keakraban untuk identfikasi, membangun semangat persatuan melawan penjajahan. Kata arek bukan sekadar sapaan akrab khas Surabaya, namun tidak lepas dari sejarah masa lalu masyarakat Surabaya. Sebagai komposer, Joko memandang nilai egaliter budaya arek mengandung sifat kesetaraan derajat untuk membangun identitas kultural yang egaliter: luas, dinamis, dan merakyat, memiliki sikap yang terbuka dan dinamis.

Musik “Rek” menolak hierarki, membuka ruang setara bagi beragam kultur untuk saling berjumpa. Ini adalah jalan kolaborasi yang dibangun lewat eksperimen dan eksplorasi rumit. Sebuah tempuran sebagai ekspresi perlawanan sekaligus kebersamaan ceblang-ceblung, membentuk dialog perkusif yang agresif, berdenyut, dan berkembang dalam spirit Arek.

Dalam konteks ini, Joko memilih jalur interkulturalisme: bukan sekadar mencampur genre, melainkan menghayati nilai-nilai dan toleransi antargenerasi serta budaya. Musik dalam “Rek” menyuarakan heterogenitas, mengajak penonton merefleksikan keberagaman dan realitas sosial kontemporer.

Dalam pertunjukan musik-teatrikal yang dibawakan oleh Gamelan Sawunggaling Unesa ini, bebas dari batas konvensi. Bunyi bisa lahir dari mana saja: biola dan trompet bersahut dengan gambang dan gender, gamelan dipukul dengan kayu kecil, ditepuk dengan telapak tangan, bahkan digesek dengan kertas. Air gemericik dari cangkir, ketukan meja, gesekan wadah aluminium, pukulan di atas kursi plastik, suara serangga hutan, kidungan, nyanyian, percakapan, celetukan, tawa, hingga sekelompok anak-anak kecil bermain dan bernyanyi di panggung—semuanya menjadi bagian dari komposisi. Tak ada lagi batas antara musik pentatonik dan diatonik, antara instrumen konvensional dan bunyi keseharian. Semuanya egaliter (baca: setara).

Apa yang dihadirkan Joko ini tak ubahnya bentuk musik “anti-estetika”—bukan sekadar provokasi, melainkan bagian dari diskursus seni modern dan kontemporer yang menolak konsep keindahan tradisional. Jika estetika mengedepankan harmoni dan keindahan, maka anti-estetika berani berkata: “Seni tidak harus indah, tapi harus bermakna. Sajian ini bisa jadi membuatmu tidak nyaman.”

Melalui “Rek” Joko Porong tidak sekadar menciptakan karya musik, tetapi merancang sebuah ruang perjumpaan yang hidup—tempat bunyi, gerak, dan narasi saling bersilang tanpa saling menaklukkan. Ia menghadirkan Surabaya bukan hanya sebagai latar, tetapi sebagai denyut nadi yang menyatukan masa lalu dan masa kini, tradisi dan modernitas, lokal dan global. Dalam harmoni yang lahir dari ketidakharmonisan, penonton diajak melihat bahwa seni dapat menjadi cermin masyarakat: keras, riuh, berlapis, namun tetap memelihara rasa kebersamaan. Di situlah letak kekuatan “Rek”—sebagai pernyataan bahwa kesetaraan dan keberagaman bukan hanya ide, melainkan pengalaman yang bisa dirasakan, dilihat, dan didengar bersama.

Menikmati musik seperti ini butuh kesiapan batin: menerima ketidakmanisan, merasakan benturan, memaknai keganjilan. Dengannya, kita belajar mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan tubuh, pikiran, dan hati. Kita belajar merangkul perbedaan, bersikap egaliter seperti watak Arek Suroboyo—yang, pada akhirnya, sejalan dengan nilai-nilai dasar Budaya Panji. Klop sudah.

Panji Laras Gugat

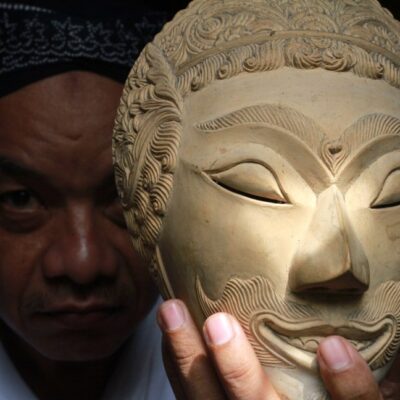

Usai menikmati sajian musik kontemporer yang kekinian, pengunjung seolah diajak masuk melalui lorong waktu menyaksikan pertunjukan Wayang Topeng Malangan dengan lakon “Laire Naga Tahun” dari Padepokan Seni Topeng Asromobangun pimpinan Handoyo. Naga Tahun (baca: Nogo Tahun) adalah simbol keburukan yang berpindah arah setiap tiga bulan sekali. Ia dipercaya bisa membawa nasib kurang baik jika kita salah langkah—apalagi saat bepergian atau pindah rumah. Dalam kepercayaan Jawa, naga tahun harus dihindari dengan mengambil arah yang berlawanan arahnya.

Padepokan Seni Topeng Asromobangun itu sendiri terbilang paling aktif di antara belasan sanggar seni topeng di Malang yang masih eksis hingga sekarang. Padepokan yang berada di desa Kedungmonggo, Pakisaji, Kab. Malang ini bukan sekadar sanggar tari, namun melakukan kaderisasi sumberdaya manusia melalui pelatihan dan pentas rutin wayang topeng yang dinamakan Gebyak Senen Legi, alias dilakukan setiap malam Senin. Selain itu juga menjadi destinasi wisata yang populer, di mana disediakan pula aneka cenderamata topeng beserta cara membuatnya.

Handoyo sendiri adalah cucu Mbah Karimun (alm), maestro seni topeng Malangan. Selain Handoyo, juga ada peran saudaranya, Suroso, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Malang.

Jalan cerita lakon ini sepertinya berbasis lakon lawas Panji Laras yang kemudian dikreasikan dengan sebuah penanda bahwa sesuatu itu musti dilakukan dengan semestinya menurut adat dan budaya. Panji Laras adalah anak Raden Panji Asmarabangun, yang lahir di tengah hutan ketika ibunya, Dewi Sekartaji, dibuang ke dalam kondisi hamil muda. Penyebab dari kasus ini lantaran raseksi (raksasa wanita) Dewi Wadal Werdi bermimpi bertemu dengan Panji Asmarabangun, kemudian ia meminta kepada ayahnya Begawan Gajah Abuh untuk menikahkan ia dengan Panji. Permintaan ini disetujui dengan cara menculik Dewi Sekartaji asli dan digantikan dengan Sekartaji palsu (Dewi Wadal Werdi) yang sudah berubah wajah menjadi cantik jelita, tak ubahnya Sekartaji yang asli. Dalam versi lain, lakon ini kerap disajikan dengan judul “Sekartaji Kembar.”

Dalam cerita aslinya, sekian tahun kemudian Panji Laras remaja menggugat, menanyakan siapa ayahnya. Ibunya hanya menyarankannya pergi ke kerajaan Janggala untuk menemukan jawaban tersebut. Namun dalam pertunjukan kali ini, Panji Laras diberi jampi-jampi berupa air sakti sehingga bisa langsung menjadi remaja dalam waktu singkat. Panji Laras lantas menjalankan saran ibunya sambil membawa ayam jago peliharaannya.

Sementara itu di alun-alun Jenggala, Panji Gurawangsa sedang mengadakan sayembara adu jago dengan hadiah Negara Sigar Semangka (separuh negara Jenggala). Panji Laras mengikuti sayembara tersebut dan berhasil memenangkan sayembara, tetapi Panji Gurawangsa tidak terima sehingga terjadilah peperangan. Hal ini diketahui oleh Jarodeh, punakawan Raden Panji Asmarabangun yang identik dengan Semar dalam pewayangan. Jarodeh segera melerainya.

Setelah itu Jarodeh mengadakan sayembara kendi. Barang siapa yang bisa masuk dalam kendi berati ia adalah putra Panji Asmarabangun yang asli. Ternyata Panji Gurawangsa yang bisa masuk dalam kendi tersebut. Tanpa disadari, sesungguhnya dia telah terjebak dalam akal-akalan Jarodeh yang bijaksana. Setelah kendi dipecah berubahlah ia menjadi seekor naga yang bernama Naga Tahun. Dengan kata lain, Panji Gurawangsa bukanlah putra Panji Asmarabangun yang asli. Pertanyaannya, apakah Panji Gurawangsa adalah anak yang lahir dari Panji Asmarabangun dengan Wadal Werdi (Sekartaji palsu)? Mungkin pertanyaan ini tidak penting lagi.

Pertunjukan “Laire Naga Tahun” ini bukan sekadar tontonan, melainkan ruang tafsir yang menggabungkan legenda Panji, kearifan lokal, dan simbol kosmologi Jawa dalam satu panggung. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki arah, waktu, dan tata cara yang selaras dengan adat serta alam, agar terhindar dari marabahaya. Melalui narasi yang dihidupkan Padepokan Seni Topeng Asromobangun, kisah Panji Laras dan lahirnya Naga Tahun menjadi peringatan halus: menjaga harmoni bukan hanya urusan masa lalu, tetapi juga bekal untuk menapaki masa depan dengan bijak.

Melalui “Rek” dan “Laire Naga Tahun,” dua dunia yang berbeda—musik kontemporer eksperimental dan drama tradisional topeng—bertemu dalam satu ruang, saling memperkaya tanpa saling menguasai. Yang satu menyuarakan semangat egaliter dan keberagaman kota, yang lain menegaskan pentingnya harmoni dalam tatanan kosmis dan budaya. Bersama-sama, keduanya membentuk jembatan lintas zaman dan lintas nilai, mengajak penonton memahami bahwa seni bukan sekadar hiburan, melainkan cara untuk merayakan perbedaan, mengingat akar, dan menata masa depan dengan kesadaran akan keseimbangan hidup. (*)