Koeboe Sarawan: Tak Menyerah dalam Keterbatasan

Catatan Henri Nurcahyo

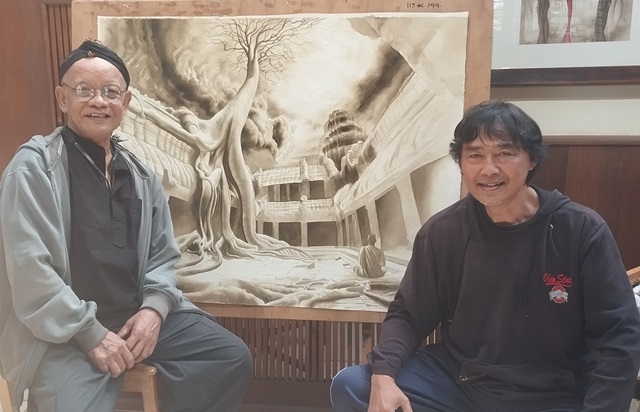

KOEBOE Sarawan adalah salah satu pelukis surrealis terkemuka di negeri ini. Dua tahun yang lalu jebolan ISI Yogyakarta ini terserang stroke sehingga nyaris tak berdaya. Namun satu tahun belakangan ini kondisinya mulai membaik, meski kaki dan tangan kirinya belum bisa bergerak sempurna. Toh lelaki kelahiran Kota Batu ini tak mau menyerah dalam keterbatasannya.

Dia manfaatkan tangan kanannya yang masih bisa digunakan, meski belum mampu melukis di atas kanvas berukuran besar menggunakan cat minyak seperti biasanya. Toh sudah sekitar 10 lukisan kecil berhasil diselesaikan, rata-rata berukuran 40×60 cm, dengan media cat air. Dalam setahun belakangan ini Koeboe sudah mengikutkan lukisan monokromnya di gelaran ARTSUBS #1 tahun 2024, Pameran Bersama di Taman Budaya Jawa Tengah (Oktober 2024) dengan tema “Mendamba Kedamaian di Bumi”, dan pameran di Museum Oey Hong Djien (OHD) Magelang merefleksi 100 Tahun Andre Breton.

Hanya menggunakan satu warna saja, Sephia dari cat air Rembrant, maka lukisan yang dihasilkannya adalah monokrom “sephia tone” atau warna coklat hangat yang menciptakan kesan kuno, nostalgia, serta elegan. Koeboe yang masih setia dengan gaya surrealisnya, mampu menghadirkan suasana yang mencekam, sepi, dengan penguasaan teknik realisme yang sempurna.

Ditemui di rumahnya desa Tulungrejo, kota Batu, di ketinggian 1.150 meter dpl lebih, Rabu (13/8/25) lelaki kelahiran 29 Juni 1961 ini sedang menyelesaikan lukisan yang belum tantas namun sudah memancarkan daya magisnya. Terlihat wajah dinding vihara yang kokoh, sementara sebuah pohon besar tanpa daun melilitkan akar-akar tuanya, berbelit-belit hingga hampir sepenuhnya menguasai permukaan tanah. Di hadapannya, seorang bikhu duduk tenang, bermeditasi tampak punggung, seolah tak terusik oleh waktu. Di langit, awan gemawan bergulung pekat, menghitam seperti gelombang samudra yang siap pecah, memberi kontras dramatis antara keteguhan batin dan gejolak alam.

“Hampir dua bulan saya melukis ini, belum selesai,” tuturnya.

Baginya, melukis itu musti dilakukan sesantai mungkin. Tidak terburu-buru. Kalau jenuh ya istirahat, tidur. Tapi hal itu dilakukannya dengan intens tak ubahnya sebuah laku meditasi. “Bagi saya sekarang ini, melukis itu terapi,” tambahnya.

Tahun 2010 Koeboe memang pernah mengunjungi Tibet dan negeri sekitarnya, bahkan hingga dua kali, menjelajah pegunungan dan tempat-tempat sakral. Pelukis Mangoeputra yang bersamanya, langsung menggelar pameran tunggal sepulang dari kunjungan itu. Namun Koeboe mengendapkannya hingga setahun lebih, baru kemudian melukis dan menggelarnya dalam pameran tunggal yang spektakuler di Galeri Nasional Jakarta dengan kurator Jim Supangkat (2011).

Sejak sakit, lelaki bermata agak sipit dan rambut berombak ini rajin melakukan terapi tusuk jarum. Dia nikmati saat-saat melakukan terapi itu. Bertemu dengan para stroker (begitu dia menyebut sesama penderita stroke) adalah sebuah kegembiraan. Saling bercanda dan mentertawakan nasibnya sendiri. “Sejak kapan berobat? Ah baru dua tahun.” Itu sebagian percakapan mereka. Satu hal yang didapatkan dari percakapan dengan sesama pasien adalah, bahwa hidup itu harus disyukuri.

Dalam falsafah Jawa, hidup mesti disyukuri: nrimo ing pandum, legawa ing ati, lan tansah eling marang Gusti. Sikap ini tak selalu hadir dalam petuah resmi, kadang justru lahir dari ucapan sehari-hari: “masih untung…,” yang meluncur pelan saat orang menemukan sisa terang di tengah gulita. Ungkapan itu adalah cara halus orang Jawa memandang cobaan. Bukan dengan mengingkari luka, tetapi dengan menakar berkah yang masih tersisa, sekecil apa pun, dan menjadikannya alasan untuk tetap melangkah.

“Perbanyaklah rasa syukur sampai kamu lupa caranya mengeluh,” ujar penerima Anugrah Sabda Budaya FIB Unibraw 2025 ini.

Wah itu semboyan yang tertulis di bak truk. Koeboe lantas tertawa ngakak dalam kegembiraan yang alami.

Ia mengaku mengikuti falsafah Jawa. Ibarat kecelakaan yang menyebabkan kaki kiri terluka, untung kaki kanan tidak apa-apa. Bahkan ketika ditabrak kendaraan hingga badan penuh luka, bersyukurlah masih diberi kehidupan. Masih bisa bernafas saja itu sebuah karunia tak terhingga yang harus disyukuri.

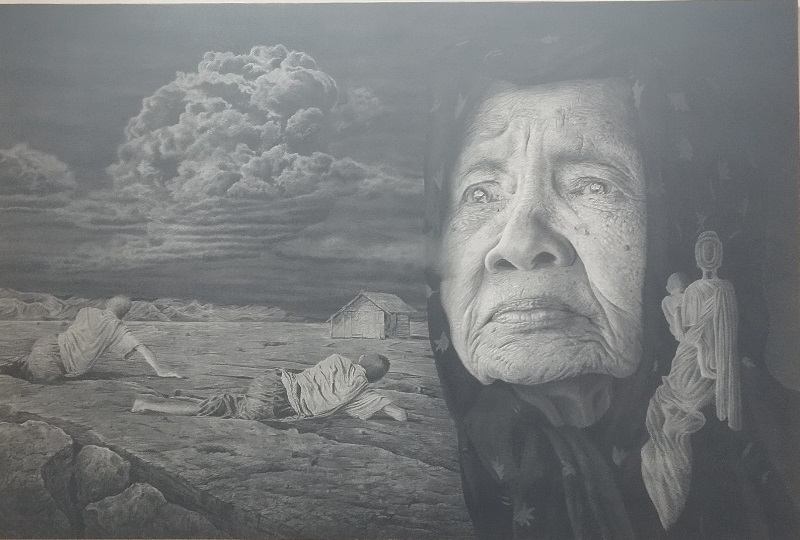

Lahir dari keluarga seniman. Ibunya seorang pembatik, demikian pula neneknya, kakeknya seorang dalang wayang kulit. Sebuah lukisan yang menghadirkan wajah ibunya dihadirkan sangat detil, memperlihatkan jelas kerut-kerut kecil di wajahnya. Lukisan besar itu terpampang di ruang kerjanya. Berada persis di sebelah kanan tempatnya melukis. Sorot mata ibunya yang menerawang di lukisan itu seakan terus menerus menemani anak lanangnya yang sedang menghadapi cobaan kesehatan ini. Sedemikian cintanya Koeboe kepada ibunya, sehingga tetap menghadirkan lukisan itu dalam kesehariannya melukis.

Sementara di sisi kirinya, dua buah kain batik tulis karya neneknya terpajang rapi. Salah satunya melukiskan adegan pewayangan Gunawan Wibisono sedang menghatur sembah kepada Begawan Kesowo di sebuah padepokan. Wibisana dikenal memiliki sifat sangat berbudi luhur dan membela keadilan dan kebenaran. Dia nekat meninggalkan kakaknya, Rahwana, untuk memihak Sri Rama karena melihat bahwa kakaknya salah dan keblinger, bertindak tidak adil dan mau menang sendiri. Sedangkan Begawan Kesawa (Kesawasidi, lengkapnya) adalah pandita jelmaan Prabu Kresna. Ia diberi tugas pada waktu itu oleh gurunya, Resi Padmanaba, menyampaikan piwulang ilmu hastabrata, sama halnya dengan wahyu makutharama untuk Arjuna atau Permadi.

Selalu Ceria dan Bergerak

Koeboe memang selalu tampil ceria. Sangat humoris. Bahkan dulu ketika belum sakit, dia suka memainkan atraksi sulap kepada setiap tamu yang datang ke rumahnya. Misalnya sepotong bambu kecil dengan seutas tali yang ditautkan sedemikian rupa. Kemudian tali itu dimasukkan ke lubang kancing baju si tamu.

“Tidak boleh digunting talinya, harus diusahakan bisa lepas sendiri,” tegasnya.

Lantaran Koeboe tak memberi tahu rahasianya, tak jarang ada yang terpaksa menggunting tali itu sesampainya di rumah.

Hawa dingin yang menyergap di kediamannya tak membuatnya bersantai sebagaimana kebanyakan orang menikmati liburan di vila. Baginya, yang penting adalah bergerak—entah mencuci piring dan gelas, atau mengambilkan jajanan untuk tamu. Bahkan, dalam kondisi berjalan yang masih agak tertatih, ia pernah berjalan sendirian menuruni kota Batu menuju Malang hingga mencapai kawasan Dinoyo, sejauh 20 kilometer. Di tengah perjalanan, hujan memaksanya berteduh; dari sana ia menelepon seorang teman, yang akhirnya dia dipaksa untuk mau dijemput.

Bukan hanya sekali itu. Koeboe juga pernah berjalan kaki, sendirian lagi, di atas wilayah Songgoriti—kawasan berbukit dengan jalanan terjal. Ia memilih tidak menatap ke depan jalan yang sangat menanjak, agar tidak membayangkan ketinggiannya. Apakah ini bentuk laku meditasi? Mungkin saja—sebuah perjalanan yang tak hanya menguji kaki, tetapi juga batin.

Menikmati karya-karya surealisnya ibarat menyelami lorong batinnya sendiri. Koeboe lahir dari era Surrealisme Yogya, ketika banyak pelukis menampilkan objek sapi dalam ukuran yang tak proporsional—ada yang seolah terbuat dari marmer retak-retak—dikombinasikan dengan lanskap pegunungan gersang atau bebatuan candi. Surrealisme, dengan segala kelenturan imajinasi dan absurditasnya, memang cenderung mengajak orang berhenti sejenak, menatap, lalu merenung; bukan sekadar melihat gambar, tetapi membiarkan pikiran terseret ke wilayah di mana logika dan mimpi berdialog tanpa batas.

Aura filosofis itu sendiri sudah dimulai dari judul-judulnya, misalnya: Alam Keheningan, Dalam Keheningan, Deep in Silence, Dialog, Diam Merenung, Harmoni Alam Keagungan, Menuju Cakrawala Baru, Perjalanan Abadi, dan banyak lagi. Rata-rata judul lukisannya memang filosofis. Tidak heran majalah Tempo menyebut Koeboe “Sang Penggembala Misteri.”

Selain sapi-sapi, Koeboe juga melukis serial wayang golek, serial perempuan tua, serial borobudur beserta biksu-biksu mengawang. Dan yang spektakuler adalah hasil kunjungannya dari Tibet dan sekitarnya, menghadirkan biksu-biksu seolah terbang dengan jubahya, atau duduk meditasi dengan jubah menggantung di kekosongan.

Kali ini, dengan media cat air sephia, Koeboe menumpahkan kreativitasnya di atas kanvas-kanvas kecil menghasilkan lukisan monokrom dengan tema seputar bikhu dan candi. Koeboe nampaknya sedang menyukai figur bikhu yang digambarkan melayang menuju candi Borobudur yang seolah berada dalam pelukan awan. Tema yang hampir sama memperlihatkan ada sosok Semar terselip di sela stupa teratas Borobudur, sementara sejumlah bikhu terbang melayang ke arahnya.

Tema bikhu dan stupa-stupa Borobudur ini diulang beberapa kali dengan komposisi yang berbeda. Lalu ada lagi seorang bikhu sedang duduk meditasi di atas bunga tulip raksasa, menghadap ke belakang, memandang awan, sementara di sekitarnya nampak hamparan kolam dengan daun-daun teratai yang mengambang.

Apa yang tertangkap dari lukisan-lukisan ini seperti sebuah ajakan untuk menapaki ruang batin yang sunyi dan penuh perenungan, di mana simbol-simbol spiritual—bikhu, candi, stupa, Semar, bunga teratai—dijalin menjadi lanskap imajinasi yang menggabungkan kesakralan, humor halus, dan kelembutan jiwa. Borobudur yang berada dalam pelukan awan memberi kesan keterhubungan antara bumi dan langit, antara pencarian manusia dan ketenangan kosmis. Kehadiran Semar di tengah ikon Buddha menambahkan lapisan makna: kebijaksanaan tidak selalu hadir dalam wujud agung, tapi juga dalam figur sederhana yang dekat dengan rakyat. Sementara bikhu di atas tulip raksasa, menghadap awan, seakan menegaskan bahwa meditasi dan pencerahan dapat berlangsung di mana saja—bahkan di taman mimpi—selama batin tertambat pada keheningan. Lukisan-lukisan ini bukan sekadar potret visual, melainkan percakapan diam antara budaya, mitos, dan pencarian makna hidup.

Namun ada satu lukisan yang tidak sepenuhnya monokrom: Figur Semar yang dihadirkan lagi dikelilingi sembilan orang bikhu di bawahnya. Salah satunya mengenakan jubah berwarna merah yang bagian ujungnya menggelantung. Tidak lagi semuanya monokrom. Di tengah lanskap monokrom yang tenang dan sephia, secarik jubah merah itu menyala seperti denyut nadi di tubuh semesta. Ia menandai hadirnya energi welas asih yang tak pernah padam, bahkan di ruang yang dibungkam oleh kesunyian. Merahnya menghangatkan pandangan, seolah mengingatkan bahwa pencerahan bukan hanya perkara hening, tetapi juga keberanian untuk mencintai. Di antara stupa, bikhu, dan awan yang membisu, sehelai kain ini menjadi pusat gravitasi batin—nyala kecil yang membuat seluruh kanvas bernafas.

Pada akhirnya, perjalanan Koeboe Sarawan adalah kisah tentang bagaimana seni dapat menjadi jembatan antara keterbatasan fisik dan keluasan batin. Dari sapuan kuasnya yang kini lebih kecil, dari palet warna yang terbatas pada sephia, lahirlah dunia-dunia baru yang justru semakin pekat dengan makna. Ia mengajarkan bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan pintu menuju cara lain dalam memandang dan mengekspresikan hidup. Dalam setiap lukisannya, kita melihat bukan hanya objek dan simbol, tetapi juga keberanian untuk tetap hadir, berkarya, dan menghidupkan imajinasi di tengah ujian. Koeboe membuktikan, ketika tubuh dibatasi, jiwa bisa tetap melayang bebas—menorehkan keindahan di kanvas waktu yang tak pernah lelah menerima warna apapun. (*)