Pertunjukan Multi Media Wayang Gedog Madura

Catatan Henri Nurcahyo

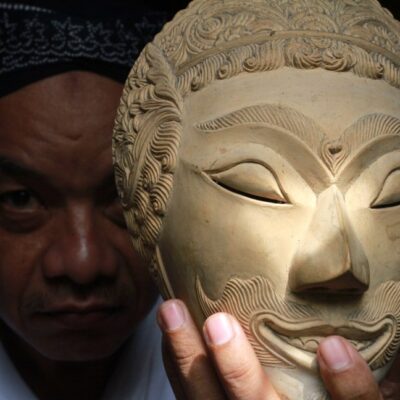

WAYANG GEDOG pernah ada di Madura namun sudah punah. Komunitas Kedhaton Ati dari Karanganyar, Jawa Tengah, lantas melakukan re-aktualisasi dalam pertunjukan multi media di gedung Cak Durasim Taman Budaya Jawa Timur, Jumat malam (15/8/25), dengan judul lakon “Angin Angan.” Pada saat yang sama digelar di selasar gedung, pameran hasil riset Wayang Gedhog Madura, berupa jenis-jenis wayang gedhog, wayang purwa, foto kegiatan Komunitas Kedhaton Ati, serta tentang Cerita Panji.

Jenis wayang kulit yang khusus membawakan lakon Cerita Panji itu dikemas sedemikian rupa menggunakan bantuan layar yang disorot dari depan dan/atau belakang. Ada pemain yang membawa wayang di depan layar, pemain yang langsung akting di panggung, termasuk para penabuh gamelan juga naik ke panggung memainkan adegan selingan.

Bahkan, pemain yang ada di panggung bisa berinteraksi seolah-olah sedang berpegangan dengan bayangan wayang yang disorotkan ke layar. Sebuah perahu kertas yang dipegang seorang perempuan, bisa berubah menjadi perahu besar ketika dibawa ke balik layar dan disorot lampu. Permainan bayang-bayang wayang di layar dimainkan sedemikian rupa sehingga menjelma seolah menjadi film animasi yang menarik.

Kedhaton Ati bukanlah sebuah sanggar, tapi menyebut dirinya “laboratorium wayang dan kesenian berbasis virtual”, yang dimaksudkan sebagai tempat pembelajaran, penelitian, dan pengembangan wayang yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat. Di samping itu juga berupa Kelompok Belajar, berjualan kaos, hasilnya untuk membeli buku dan belajar bersama. Mereka adalah sekelompok anak-anak muda yang gelisah karena banyak kearifan dari nenek moyang yang tidak terawat. Mereka sepakat untuk merawat bersama-sama. Sak tekane, sak madyane. (sesampainya, secukupnya).

Sutradara dan penulis naskah, Wejo Seno Juli Nugroho, menyebut apa yang dilakukannya kali ini adalah pertunjukan “neotradisi” karena resah dengan istilah modern. Tujuannya agar Wayang Gedhog Madura bisa direaktualisasi, ditampilkan kembali nilai-nilainya, dan gampang diterima secara ringan oleh penonton tanpa meninggalkan esensinya. Bagaimana mengajak mereka untuk belajar wayang-wayang yang tidak populer dan diambang kepunahan.

Berdiri tahun 2020, Kedhaton Ati mulai tertarik dengan Wayang Panji tahun 2021 dengan proyek reaktualisasi Wayang Gedhog Gaya Surakarta. Hasilnya adalah pertunjukan wayang gedhog dengan lakon “Jaka Kembang Kuning,” durasi 2 jam, salah satu dari sedikit naskah wayang gedhog dengan durasi singkat.

Bulan Oktober 2024 komunitas yang hampir seluruh anggotanya adalah dalang dan pemain musik ini mengikuti Festival Budaya Panji Nasional di Gedung Kesenian Jakarta, menyajikan lakon “Palung Tempat Rindumu Pulang.” Dalam proses produksinya didampingi oleh Ismail Basbeth, produser film, penulis lagu dan penyanyi. Keterlibatan Ismail inilah yang menjadikan pertunjukan Kedhaton Ati semakin kental dengan sajian multimedia. Bahkan, hingga kini Ismail masih terus berinteraksi dengan Kedhaton Ati.

Angin Angan

Tahun lalu, dalam pertunjukan di Jakarta itu, isu yang dikemukakan adalah tentang tentang post feminisme. Kali ini, mengangkat isu perihal pola parenting serta inner child, yang banyak dihadapi oleh generasi pada hari ini. Inner child adalah bagian diri kita yang lahir di masa kecil dan tetap tinggal di dalam hati, membawa semua tawa, rasa ingin tahu, juga luka yang pernah kita alami. Ia bukan sekadar kenangan, tapi “anak batin” yang terus berbicara lewat cara kita mencintai, marah, takut, atau mencari perhatian. Ia adalah pengingat bahwa di balik tubuh dewasa, selalu ada jiwa kecil yang menunggu untuk didengar dan dicintai.

Isu tersebut dikemas dalam kisah Panji yang disajikan secara simultan: melalui bayang-bayang wayang di layar utama, pada dua layar segitiga di sisi kanan dan kiri, serta diperkuat dengan kehadiran sejumlah pemain langsung di atas panggung.

Pertunjukan dibuka oleh dua tokoh punakawan dalam wayang gedhog, Sadulamur dan Jatipututur. Keduanya hadir dengan topeng, namun tetap dapat berdialog sebab bagian mulut topeng dibiarkan terbuka. Dalam percakapan yang menyerupai curahan hati, mereka mengaku sebagai orang tua yang terlalu sibuk bekerja hingga tak sempat memberi kasih sayang pada anak-anaknya. Ada yang bahkan sampai lupa pada wajah anaknya sendiri. Kenyataan pahit itu mereka kaitkan dengan pengalaman masa kecil: saat mereka pun merasakan kurangnya kasih sayang dari sang ayah.

Adegan kemudian beralih ke layar, memperlihatkan Raden Panji bersama dua punakawannya yang bersiap berlayar ke laut. Di depan layar, seorang perempuan muncul dengan wajah diliputi kegelisahan. Maka terjadilah dialog antara bayangan Panji dengan sosok perempuan itu.

Percakapan mereka mengalun getir: lelaki memang harus berangkat melaut, mencari ikan untuk dimakan esok hari. Namun sang istri menahan resah, mengadu bahwa anak mereka masih merindukan ayahnya. Panji berujar, anak-anak harus dibiasakan pada perpisahan-perpisahan kecil, agar kelak mengerti bahwa hidup bukan sekadar permainan, dan tidak ada satu pun persoalan yang selesai hanya dengan rengekan tangis.

Inilah persoalan kehidupan yang dihadirkan: peran ibu yang mengasuh, memberi asupan cinta lewat tetesan air susu; dan peran ayah yang sederhana, namun menentukan—satu usapan lembut di kepala anaknya bisa menjadi sumber ketenangan yang tak tergantikan.

Andai diperbolehkan, sang anak tentu ingin ikut berlayar, menyeberangi lautan rindu yang terbentang tanpa tepi. Dengan perahu kertasnya yang rapuh, mulai sobek diterpa sepi.

“Tak apa aku sendiri di sini, diterpa gelombang pasang, bersimpuh pada rindu yang tak kunjung pulang.”

Sepertinya yang dipentaskan ini adalah kisah tentang Panji dari Madura, bukan dari Negeri Daha. Panji, ditemani dua punakawan Sadulamur dan Jatipututur, berangkat melaut mencari ikan. Namun hasil tangkapan tak seberapa. Muncul pertanyaan: apakah karena Panji lupa berpamitan kepada anaknya? Siapa tahu, keberhasilan di laut justru ditentukan oleh doa seorang anak.

Panji hanya terdiam. Ia mengaku enggan mendengar rengekan dan tangisan putranya, tanpa menyadari bahwa itu sejatinya adalah tanda cinta. Bahwa kerinduan seorang anak adalah bukti ia merasa memiliki ayah. Dan setiap anak berhak untuk merindukan ayahnya.

Kisah lalu beralih dari sekadar kesialan mencari ikan menjadi cobaan besar: perahu dihantam ombak, badai mengguncang, petir menyambar-nyambar langit. Panji berkata kepada punakawannya, “Persiapkan diri kalian! Bukankah kita sudah terbiasa abantal ombak asapo’ angen?”—sebuah peribahasa Madura yang melukiskan kehidupan nelayan: tidur berbantal ombak, berselimut angin, selamanya bersahabat dengan lautan yang liar.

Namun badai kali itu tak memberi ampun. Perahu mereka terhempas, tersapu gelombang, dan akhirnya terdampar di tanah Jawa.

Tak jelas apakah itu kutukan laut, atau justru panggilan takdir—bahwa Panji dari Madura harus berlabuh di tanah asing, menunggu kisah barunya dimulai.

Sementara itu di Kerajaan Daha, Prabu Lembuamijaya sedang dipaksa Raja Klana untuk menyerahkan putrinya. Kabar ini sampai ke telinga Raden Panji. Ia pun berniat membantu. Atas saran punakawan, Panji lalu menyamar sebagai Panji Jayengsari, mengaku berasal dari Kerajaan Rindu Dendam. Pertarungan dengan Raja Klana pun tak terelakkan. Panji bertekad bertarung mati-matian, berpegang pada semboyan orang Madura: “Angok pote tolang, atembang pote mata”—lebih baik mati daripada menanggung malu.

Namun sesungguhnya, pertarungan itu bukanlah pertempuran fisik semata. Ia lebih tepat dibaca sebagai simbol: Panji sedang berperang dengan egonya sendiri. Ia bersembunyi di balik ketakutan yang ia ciptakan, bayang-bayang masa depan yang menakutkan, hingga tak sadar menanggalkan kasih sayang.

Pertarungan itu menjelma gambaran kebiasaan lelaki yang setiap pagi bergegas mencari sesuap nasi, meninggalkan anak yang tersedu menahan rindu pada ayahnya. Begitukah seorang ayah? Saat pulang pun, ia masih dibebani pikiran tentang periuk yang tak pernah penuh, tagihan listrik, uang sekolah, bahkan kosmetik istri dan kebutuhan rumah tangga yang tak ada habisnya. Semua tersusun menjadi bangunan trauma, menekan pundaknya sendiri.

Pertanyaannya: sampai kapan luka dari masa lalu itu terus dipelihara? Ataukah, tanpa disadari, ia justru tengah mewariskan luka itu kepada anak-anaknya—tanpa pernah menyuapkan sebutir kasih sayang ke dalam hati mereka?

Yang kemudian tersaji adalah pertarungan batin antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaan pun menyeruak: benarkah perempuan adalah makhluk kejam, yang gemar melukai lelaki dengan senjata kata-kata? Apakah mereka lupa bahwa air susunya adalah sumber kehidupan, bukan pedang yang merajam jantung dengan prasangka?

Oooh… itu lebih menyayat daripada sembilu. Teriakanmu, seolah mengutuki ayah dari anakmu sendiri—hanya karena hari-harimu tak lagi dihiasi riasan atau goyangan stecu, melainkan tersita untuk menidurkan bayi, jauh dari tarian yang dulu memikat lelaki hidung belang. Tidurmu kini berantakan, bukan karena pesta malam, melainkan karena tangisan bocah yang menuntut belaian.

Bukankah sejak dahulu tugas wong lanang adalah berperang melawan kemiskinan, sementara ibu adalah sekolah pertama yang memperkenalkan arti kehidupan?

Dalam pertunjukan ini, betapa menyayat menyaksikan seorang perempuan di depan layar, mencoba meraih bayangan Panji seakan bisa disentuh. Tangannya menembus kosong, meraba kehampaan. Ia pun meratap: “Ora ana kang bisa ngungkuli wong kang nandang gandrung.”

Tak ada yang bisa melampaui derita orang yang sedang jatuh cinta.

Dan di situlah sesungguhnya inti pertunjukan ini: bukan sekadar kisah Panji atau Sekartaji, bukan semata pertarungan lelaki dan perempuan, melainkan bisikan dari inner child—anak batin yang terluka, yang masih mencari pelukan ayah, yang masih merindukan kasih ibu, yang tak henti berusaha menjangkau bayangan demi bayangan agar tidak lagi merasa ditinggalkan.

Pada ujung pertunjukan, muncul seorang lelaki, sambil menggenggam wayang Panji bermonolog, diiringi lelaki lain bersenandung lirih sambil menggenggam wayang Sekartaji: Dikatakannya, sebagaimana Sekartaji, banyak sekali wanita yang mengeluhkan perilaku pasangannya. Yang seringkali menghabiskan waktu untuk bermain game. Atau berdiam diri menghabiskan hobinya yang katanya childish (kenak-kanakan) itu, di sela-sela tuntutan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Atau mungkin banyak lelaki yang menggerutu melihat perilaku perempuan yang lebih sering menangis dan merengek seperti anak kecil, merajuk kepada lelaki, minta untuk ditemani. Entah siapa yang lebih kenak-kanakan, lelaki sebagaimana Panji, ataukah seperti Sekartaji yang dialami banyak perempuan.

Namun setelah menyadari dua kenyataan itu, setidaknya kita telah ditunjukkan bahwa menjadi dewasa bukan hanya soal bekerja, bertahan, menerima, hingga kita abai terhadap sosok anak kecil yang dulu pernah ada dan menjadi bagian dari hidup kita.

Karena bukankah dalam hidup yang utuh itu seharusnya manusia bisa membersamai dirinya sendiri. Menapaki kedewasaan, dan menggandeng anak kecil itu. Masa anak-anak kita yang indah

Simbol Perempuan dan Anak

Pertanyaannya: apakah perempuan yang muncul di panggung tadi adalah sosok Sekartaji?

Jika iya, berarti kisah yang dipentaskan ini menggambarkan Raden Panji sudah menikah dengan Sekartaji dan bahkan memiliki anak. Ataukah perempuan itu hanya representasi perempuan pada umumnya, semacam simbol kehadiran sekaligus ketiadaan? Di bagian lain disebutkan pula tentang anak. Lalu, apakah benar Panji sudah beranak, ataukah “anak” yang dimaksud itu sekadar lambang, representasi tentang generasi, harapan, dan masa depan?

Pertunjukan ini diawali dengan adegan di Kerajaan Daha. Prabu Lembuamijaya, ayah Sekartaji, bertanya-tanya ke mana puterinya pergi. Gunungsari, adik Sekartaji, menyatakan kesanggupan untuk mencari sang kakak. Namun, anehnya, adegan ini tidak menemukan jawabannya hingga tirai ditutup. Mengapa ia dimunculkan kalau memang tidak diteruskan?

Barangkali ini memang bukan adegan naratif, melainkan simbolik. Bahwa Sekartaji sengaja dihilangkan: ia menyingkir demi menghindari lamaran Raja Klana yang berusaha merebutnya dengan segala cara. Maka Panji pun berdialog dengan sosok perempuan yang mungkin bukan “tokoh”, melainkan cermin dari kegundahannya sendiri. Dialog Panji dan perempuan itu sesungguhnya adalah dialog batin, suara hati Panji yang diproyeksikan keluar.

Hal yang sama berlaku ketika Raden Panji berperang melawan Raja Klana. Ia bersiap mati demi membela Lembuamijaya. Tetapi kelanjutannya bagaimana? Tidak ditunjukkan. Padahal dalam kisah aslinya, Panji berhasil mengalahkan Klana. Dan sebagai ganjaran, ia dinikahkan dengan Sekartaji. Di situlah penyamaran Panji terbuka: Jayengsari sesungguhnya adalah Raden Inu Kertapati, kekasih sejati Sekartaji.

Namun di pertunjukan ini, pertemuan itu tak pernah hadir. Padahal, substansi utama Cerita Panji adalah pertemuan: Panji dan Sekartaji, Panji dengan anaknya, Panji dengan rindu yang menunggu. Yang justru kita temukan di sini adalah absennya pertemuan itu, seakan keluarga yang dijanjikan tak kunjung nyata.

Pertunjukan ini lebih tepat dibaca sebagai kisah tentang keluarga yang direpresentasikan oleh Panji dan Sekartaji yang baru menikah. Mereka tidak sedang menutup perjalanan, melainkan baru memulai babak baru. Pernikahan bukanlah akhir dari pencarian, melainkan awal dari kegamangan baru, awal dari tantangan yang lebih pelik. Maka ucapan untuk pengantin pun berbunyi: “Selamat Menempuh Hidup Baru.”

Hidup yang baru, hidup yang penuh dengan persoalan-persoalan remeh temeh hingga persoalan krusial. Menikah adalah berlayar mengarungi samudra kehidupan. Sebagaimana juga ucapan pada pengantin adalah: “Selamat Mengarungi Bahtera Rumah Tangga.”

Iya, bahtera itu perahu. Jadi sangat pas kalau dalam pertunjukan ini banyak dimunculkan adegan perahu. Hanya saja, bukan Panji dan Sekartaji yang berada di atas perahu, melainkan hanya Panji dan panakawannya, sementara Sekartaji hanya menunggu dikoyak-koyak sepi.

Mungkinkah perahu itu bukan sekadar kendaraan, melainkan lambang perjalanan batin Panji seorang diri? Mungkinkah Sekartaji hanyalah gema yang tak pernah benar-benar hadir, melainkan bayangan yang ditinggalkan? Ataukah justru sebaliknya: Sekartaji ada di sana, tetapi tak kasat mata, menjadi arus yang menggerakkan perahu itu ke samudra tak berbatas?

Pertunjukan ini, pada akhirnya, tidak memberikan jawaban. Ia hanya menutup tirai dengan meninggalkan tanda tanya. Bahwa hidup, sebagaimana perahu di panggung itu, terus berlayar di antara hadir dan absen, nyata dan simbol, pertemuan dan perpisahan.

Dan mungkin, justru di situlah rahasianya: bahwa kisah Panji sejatinya adalah kisah yang tak pernah selesai. Sebab di antara desir ombak dan dayung yang tak henti bergerak, ada bayangan bulan yang pecah di permukaan air—entah wajah Sekartaji, entah sekadar ilusi yang ditinggalkan malam. (*)

Note: ulasan tentang pameran dan keberadaan wayang gedog Madura menyusul yaa…. (hn)