Anekdot Seniman (1): Dua Dunia Amang Rahman

Oleh HENRI NURCAHYO

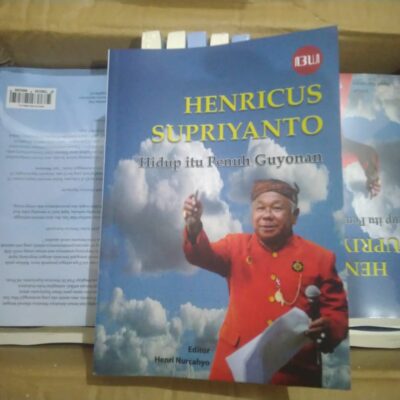

AMANG RAHMAN namanya. Lahir di kampung Ampel Surabaya 21 November 1931, meninggal dunia 15 Januari 2001. Semasa hidupnya pelukis keturunan Arab ini sangat kaya humor sehingga setiap bertemu dengannya orang selalu bertanya, “ada anekdot apa lagi Pak?”

Uniknya, lukisan-lukisannya justru cenderung ngelangut, sepi, surealis religius. Tidak terpancar nada gembira dalam karya-karyanya. Di atas kanvasnya, terlukiskan suasana yang sunyi, sendiri dan bahkan kematian. Dunia keseharian Amang Rahman yang ceria bagaikan sisi lain dari mata uang yang sama dengan lukisan-lukisannya yang mistis.

Dua puluh tahun setelah kematiannya, kadang orang (termasuk saya) merindukan anekdot-anekdotnya. Bukan sekadar humor biasa melainkan justru cerita perihal kisahnya sendiri yang pahit, menyedihkan dan memprihatinkan. Beberapa pelukis Surabaya yang seangkatan dengannya adalah Krishna Mustajab, M. Daryono, O.H. Supono, M. Roeslan, Rudi Isbandi, Tedja Suminar, yang semuanya sudah meninggal dunia. Dunia seni rupa Surabaya telah ditinggalkan para maestronya. Apalagi generasi yang satu tingkat di bawahnya juga sudah menyusul pergi, seperti M. Thalib Prasojo, Dwijo Sukatmo, dan juga Makhfoed.

Semua anekdot yang diceritakan oleh Amang Rahman adalah mengenai kisah yang dialaminya sendiri. Bukan fiksi. Ironisnya, kelucuannya justru terletak pada penderitaan dan kemiskinannya. Hanya belasan tahun menjelang kematiannya, Amang sempat menikmati buah manis hasil karyanya. Hal ini seusai berpameran di beberapa negara Arab yang menjadikan lukisan kaligrafinya laris manis. Namanya mulai naik daun sehingga karya-karya surealisnya juga banyak diminati kolektor.

Namun sepertinya orang membeli lukisan karyanya itu terkait erat dengan sosok pelukisnya. Hal ini terbukti, dalam pameran tunggal 70 tahun di Museum Nasional, Jakarta, pada tahun yang sama dengan Amang baru saja wafat. Dalam pameran yang diselenggarakan pada bulan November 2001 itu tidak satupun lukisannya terjual. Bahkan pengunjung pameran tidak begitu ramai. Diskusi buku profil Amang Rahman yang saya tulis bersama Mamannoor (alm) juga tidak dihadiri kalangan seniman di Jakarta.

Ternyata tanpa kehadiran Amang Rahman, karya-karyanya tidak lagi dikejar-kejar kolektor sebagaimana biasanya pelukis yang sudah meninggal dunia. Amang Rahman dan karya-karyanya sudah menyatu satu sama lain.

Di rumah Gus Dur (juga alm) terpajang beberapa lukisan karya Amang Rahman. Konon ada tamu yang bertanya, “apa Gus Dur membeli lukisan Amang Rahman?”

“Ah enggak, semuanya dikasih gratis kok,” jawab Gus Dur.

“Tapi sesudah itu dia minta sangu buat pulang ke Surabaya,” tambahnya disusul tawa.

Modus yang sama juga digunakan kepada yang lain. Sebab penggemar lukisan Amang rata-rata adalah temannya juga. Mereka mengagumi lelaki yang ramah dan berwajah serius namun selalu melucu itu. Maka ketika Amang berkunjung ke Taman Ismail Marzuki (TIM) beberapa seniman langsung merubungnya.

“Ada anekdot apa lagi Pak.”

“Eh sekarang saya punya telepon lho, catat nomornya yaa,” ujar Amang.

Setelah Amang menyebutkan nomornya, ada yang komentar, “Sebentar Pak, saya sudah pernah diberi nomor telepon, tapi kok beda dengan yang sekarang ya?”

Amang bingung. Lantaran dia sendiri suka lupa nomor telepon rumahnya. Tujuh digit nomor telepon itu tidak satupun yang sama angkanya. Maklum, zaman itu belum ada hape. Sebelum punya telepon, kalau ada orang yang minta kartu nama Amang lantas memberikan foto copy KTP-nya.

“Itu kan lebih lengkap,” ujarnya.

Setelah beberapa hari berada di Jakarta, khususnya di lingkungan TIM, Amang bertemu dengan seorang tokoh seniman yang dikenal kaya.

“Eh, Anda gak ngasih saya DP?” tanya Amang.

“DP apa Pak? Kan saya tidak pesan lukisan Pak Amang.”

“Ya belinya kapan-kapan saja, DP-nya sekarang saja,” jawab Amang santai.

Si tokoh itu langsung tanggap. “Jadi Pak Amang mau pulang ke Surabaya?”

Amang mengangguk.

“Bilang aja mau minta sangu,” ujar si tokoh.

Waktu itu kawasan TIM memang menjadi tempat bertemunya seniman nasional. Mereka merasa belum sah menjadi seniman nasional kalau belum pernah pameran lukisan di TIM. Meskipun, tidak selalu pameran lantas identik dengan lakunya lukisan. Pembukaan ramai, pengunjung berjubel, namun tidak satupun lukisan yang laku. Kalau sudah begitu, jangan harap pelukis tersebut bisa ngebon makan di warung.

Dasar pelukis, gak kalah kreatif. Beberapa lukisan sengaja ditempeli pita merah seolah-olah sudah ada yang beli. Nah, itu cara jitu pelukis bisa makan bayar belakangan di warung dekat lokasi pameran. Bayarnya? Urusan nanti.

Banyak kisah anekdot tentang Amang Rahman. Nanti disambung lagi (*)