Memaknai Wayang dalam Pameran Lukisan Kontemporer di Desa

Catatan Henri Nurcahyo

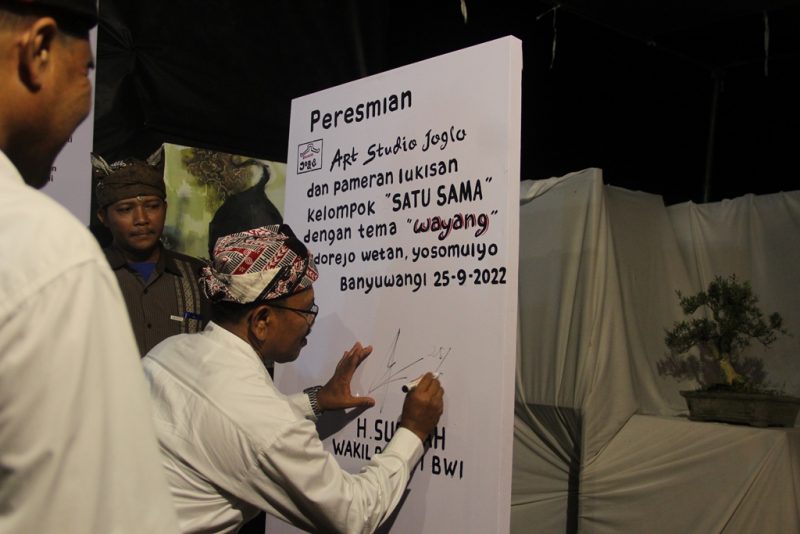

BANYUWANGI: Ini pameran seni rupa (baca: lukisan) yang unik. Mungkin hanya satu-satunya di Indonesia. Sembilan pelukis Banyuwangi menggelar pameran bersama secara bergiliran di rumah/studio masing-masing pelukis. Pameran rutin setiap bulan itu dikuratori dan ditentukan temanya oleh pelukis yang menjadi tuan rumah. Kali ini, para pelukis yang tergabung dalam “Komunitas Perupa Satu Sama” menggelar pameran dengan tema “Wayang” di “Art Studio Joglo,” milik Fafan Ariyadi (25 – 30/9 – 2022). Maaf saya terlambat menuliskan reportasenya J

Sembilan nama pelukis itu adalah Fafan Ariyadi, Nur (N) Kojin, Sarwo Prasojo, Ben Hendro, Ilyasin, Susilowati, Troy Herman Prasetyo, Elyeser, dan Lilok Winardi. Yang menarik, sebagaimana kebanyakan tempat tinggal pelukisnya pameran yang ke-6 ini dilangsungkan di kawasan pedesaan, jauh dari pusat kota. Bukan di galeri, hotel, atau gedung pertemuan di tengah kota. Rumah Fafan misalnya, berada di desa Sidorejo Wetan, Yosomulyo, Gambiran, sekitar 40 kilometer dari pusat kota Banyuwangi, atau di Jalan Raya Jajag – Genteng, jalur utama Banyuwangi menuju Jember.

Berbeda dengan pameran sebelumnya, dalam pameran kali ini juga diikuti oleh peserta tamu yaitu Samsul Arifin, Yayan Budianto dan Sumarni.

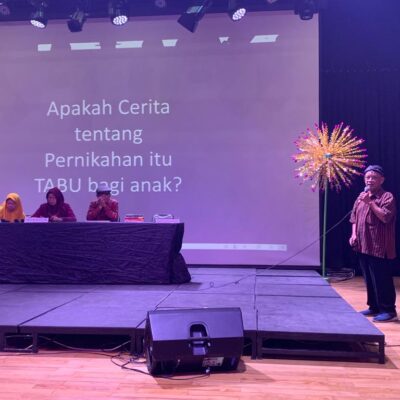

Lantas apa maksudnya dengan menggelar pameran dengan cara unik ini? Lokasi pameran jelas tidak strategis bagi masyarakat perkotaan yang sudah akrab dengan kesenian modern. Sementara masyarakat sekitar lokasi pameran adalah warga desa yang masih asing dengan lukisan yang “aneh-aneh.” Bisa dibayangkan, bagaimana reaksi mereka ketika menyaksikan lukisan abstrak karya N. Kojin misalnya. Demikian pula karya nonfiguratif Sarwo Prasojo dan Troy Herman Prasetyo. Pada saat itulah pelukis yang bersangkutan (sudah berjanji) dengan senang hati akan mendampingi mereka untuk memberikan edukasi.

Belum lagi soal biaya operasional pameran itu sendiri. Tidak ada sponsor sama sekali melainkan harus ditanggung sendiri oleh tuan rumah. Diperlukan biaya puluhan juta rupiah untuk menyulap kondisi rumah menjadi lokasi pameran yang layak, mempersiapkan perlengkapan pameran yang memadai, mendatangkan hiburan (kali ini berupa patrol) serta menjamu para tamu dengan makanan berat. Bukan sekadar minuman dan jajanan ringan. Maka menjadi tuan rumah pameran lukisan ini tak ubahnya seperti sedang punya hajat pengantin.

Fafan sebagai tuan rumah misalnya, tentu harus bersusah payah kalau hanya mengandalkan gajinya sebagai guru. Beruntung alumnus ISI Yogyakarta ini memiliki usaha persewaan sound system sehingga dapat menyisihkan rejekinya ketika lukisannya belum bisa diandalkan sebagai penghasilan utama. Apakah bisa berharap ada kolektor datang ke pameran untuk membeli lukisan? Tentu bukan itu tujuan utama. Kalau toh ada kolektor yang berminat, anggap saja bonus dan berkah. Lantas, apa tujuannya?

Simbolisme dalam Wayang

Hampir semua pelukis ini bukan bergaya realis, malah ada yang kontemporer abstrak. Hal ini tidak lantas mengubah gaya lukisan mereka meski ditentukan temanya yaitu Wayang. Apakah dengan adanya kurator lantas mereka mengubah gaya karyanya sesuai dengan tema kuratorial? Meninjam kalimat Sarwo Prasojo, kurator itu ibarat sutradara maka aktor yang baik harus sanggup memerankan apa saja tanpa mengubah jatidirinya. Begitu pula dengan pameran lukisan dengan tema Wayang sekarang ini.

Dalam teks kuratorial disebutkan bahwa pengertian wayang bukan sekadar dimaknai sebagai pertunjukan tradisional melainkan kesenian kontemporer yang dapat berubah sesuai dengan keadaan di sekitarnya. Wayang bersifat Momot Kamot, yaitu media pertunjukan yang dapat memuat segala aspek kehidupan berapapun banyakmya. Wayang juga mengandung tatanan dan tuntunan di samping sebagai tontonan.

Sebagai bentuk kemenyatuan dengan tema wayang maka masing-masing pelukis memvisualkan profil dirinya sendiri dalam wujud wayang karton. Wayang-wayang inilah yang kemudian ditancapkan di batang pisang yang ada di panggung ketika masing-masing pelukis dipanggil satu persatu dalam pembukaan pameran oleh Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah. Kesempatan ini juga sekaligus peresmian “Art Studio Joglo” milik Fafan Ariyadi.

Fafan yang juga berperan sebagai kurator mencoba memotret realitas masa kini dengan perspektif dunia wayang. Bagaimana membandingkan kekuasaan dan kebenaran sebagai gambaran kehidupan nyata seperti halnya perbandingan tokoh Gareng dan Bathara Guru. Sementara di sisi lain Gareng sesungguhnya bukan sekadar komedian biasa melainkan salah satu punokawan yang mengawal para ksatria. Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih mengenal badut sebagai komedian penghibur semata. Bukan komedian dalam wayang yang penuh makna simbolis. Dalam karya berukuran 180 x 120 cm yang terdiri dari tiga panel Fafan melukiskan sosok Gareng dalam tujuh pose, mulai dari yang cemberut hingga tertawa lebar. Beberapa lukisan lainnya juga menghadirkan sosok Gareng di tengah kerumunan masyarakat, Gareng yang berada dalam antrean, bahkan ada lukisan yang hanya menampilkan kuluk (tutup kepalanya) saja. Juga lukisan dengan figur Semar dan Bagong. Mungkin karena Fafan tuan rumah sehingga lukisannya paling banyak.

Karya pria kelahiran Banyuwangi , 9-April-1987 ini memang realis dengan media cat minyak dan akrilik selintas mudah dinikmati masyarakat umum. Namun kehadirannya menyentak permenungan terhadap dunia wayang yang sebetulnya sudah menjadi pusaka budaya leluhur namun seringkali dimaknai sebagai klangenan belaka. Fafan juga mengajak bagaimana menyaksikan figur perempuan cantik dan lelaki perkasa sambil membayangkan Dewi Sri dan Bathara Kresna menunggang banteng (?) seperti dikisahkan dalam Kakawin Hariwangsa.

Pilihan figur Gareng juga dilakukan oleh Susilowati yang dalam pewayangan digambarkan sebagai figur invalid berkaki pincang. Tidak banyak yang menyadari bahwa gerakan pincang kakinya itu menyimbolkan sifat kehati-hatian dalam melangkah. Matanya yang juling menyimbolkan tidak mudah tergoda duniawi. Tangannya yang cacat adalah sebuah pesan moral untuk tidak menginginkan sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Gambaran ideal dalam simbol Gareng itulah yang diharapkan Susi masih dimiliki oleh generasi yang akan datang. Maka lukisan yang dihadirkan berupa sosok anak kecil perempuan dengan bayang-bayang tubuhnya berujud sosok gareng. Tangan kanan anak itu merengkuh sarang burung (susuhan) dan seekor burung kecil bertengger di jari-jari lengan kirinya. Sementara sosok bayangan Gareng juga merangkul susuhan sebagai simbol kehidupan yang akan berlangsung. Dan yang menarik, perempuan yang tinggal di Maron, Genteng, ini menuliskan deskripsi tentang lukisannya dengan mengganti semua huruf R menjadi L yang mengisyaratkan seperti anak kecil yang cadel. (Mungkin ini karena kesalahan setting komputer namun malah jadi menarik dan asosiatif.)

Masih tergolong realis, Lilok Winardi menghadirkan peran dalang yang lebih menentukan ketimbang wayang. Apalah artinya wayang tanpa dimainkan oleh dalang. Maka pria kelahiran Banyuwangi, 7 Juli 1977 ini menghadirkan sosok seseorang yang memainkan wayang di tangan kanan dan kirinya. Yang menarik sosok yang berperan sebagai dalang itu memainkan wayang tanpa kelir melainkan langsung berhadapan dengan ratusan atau bahkan ribuan penonton berjejalan di tanah lapang yang sangat luas. Seluruh bidang kanvas dipenuhi oleh kepala-kepala penonton. Dalang itu adalah seorang perempuan berkonde, berkebaya dan selendang merah. Pesan tersiratnya, jangan remehkan peran perempuan yang kelihatan lemah dalam balutan busana tradisional namun memiliki kemampuan mengendalikan keadaan. Bisa saja tidak sesederhana itu penafsirannya.

Bagi Ilyasin, cukup mengikutsertakan satu lukisan saja yang menggambarkan gunungan. Memang tidak persis gunungan wayang tetapi ini gunungan kreasi yang hampir seluruh bidang kanvas dipenuhi dengan percikan-percikan sehingga figur dalam gunungan tidak terlihat jelas. Warna yang dominan kuning seolah gunungan itu bersinar terang. Sedangkan garis mendatar dan menurun berwarna merah, apakah ini lelehan darah? Terserah menafsirkannya.

Ben Hendro juga menghadirkan gunungan. Sama-sama berwarna kuning. Bedanya, bentuknya segitiga hampir sempurna berlatar belakang warna merah, sementara di dalam gunungan terlihat garis-garis dan bidang tak beraturan. Tidak nampak adanya figur sama sekali. Gunungan memang identik dengan simbol pewayangan. Meski demikian, bukan hanya ada dalam wayang. Trihita Karana dalam Hindu Bali adalah salah satu contohnya: Hubungan manusia – alam dan Tuhan. Dalam Islam juga ada Hablum minallah, Hablum minan nas, dan Hablum minal alam.

Selain gunungan Ben Hendro juga menghadirkan enam panel lukisan dalam satu bingkai yang menggambarkan sosok-sosok wayang dalam wujud kaligrafi huruf latin yang berisi ajaran Jawa. Kalimat kaligrafi yang membentuk perahu misalnya bertuliskan Saka Pangeran bali marang Pangeran (dari Tuhan kembali ke Tuhan). Sebuah gaya ungkap yang sangat menarik. Bahwa kaligrafi tidak harus dalam huruf-huruf Arab atau juga huruf Jawa. Bahwasanya ajaran Jawa juga dapat disampaikan dengan huruf-huruf latin yang komunikatif dengan masyarakat sekarang namun dalam bentuk yang artistik.

Karya yang unik disajikan oleh Elyezer dengan judul Sak Gegem Merem Sak Bathok Ngorok. Terjemahan bebasnya, satu genggam terpejam satu tempurung tidur. Kalimat ini lantas divisualkan dalam bentuk kucing yang tidur dalam lengkung lingkaran bagian bawah di satu karya dan bagian atas di karya yang lain. Yang menarik dua karya ini berupa cermin pantul berbentuk bulat sehingga siapapun yang berdiri di depannya pasti melihat wajahnya sendiri. Bukankah ini sekaligus sebuah pesan introspeksi? Melihat karya ini adalah sekaligus melihat bayang-bayang diri sendiri, itulah hakekat yang sesungguhnya dari jagat wayang. Apakah kita memang layak diibaratkan kucing yang asyik tidur di tengah keruwetan persoalan dunia? Bagaimana bisa ada kucing tidur di bagian atas bulatan. Kok gak jatuh? Maknanya, tergantung bagaimana referensi batin yang kita punya.

Media ungkap dalam bentuk lingkaran juga dipilih oleh Troy Herman Prasetyo. Pria asal Magelang ini menghadirkan sebuah lingkaran putih berlatar belakang hitam dan lingkaran hitam berlatar belakang merah bata dalam sebuah bidang berdiri yang mengingatkan kartu domino balak satu. Dalam lingkaran putih terlihat bintik-bintik merah yang membentuk seperti bulan sabit, ada batang korek api yang terikat dalam sebuah bidang, ada pula bercak-bercak kuning, hitam dan merah di beberapa bagian.

Sedangkan di dalam lingkaran hitam terlihat seperti ada tempelan uang kertas, ada bentuk garis merah yang melengkung-lengkung seperti tanda tanya. Kedua bentuk ini seperti diselimuti bercak-bercak putih yang mengarah ke bawah. Demikian juga ada lagi bentuk tak dikenali berwarna merah yang sebagian melelehkan garis-garis merah hingga ke luar lingkaran. Masih ada lagi nampakan seperti telur mata sapi namun bagian putihnya berwarna merah yang meleleh.

Barangkali terlalu ribet kalau harus menafsirkan satu persatu simbol-simbol tersebut. Tetapi terkait dengan tema wayang ini barangkali bisa dihubungkan dengan permainan judi (simbol domino dan uang) yang menyebabkan Pandawa harus diusir oleh Kurawa. Ada kemarahan yang harus dikekang oleh Pandawa untuk membalas kecurangan Kurawa (batang korek yang terikat). Ada jalan melingkar-lingkar yang sulit dicerna untuk mencapai kesuksesan Pandawa menjalani ujian (simbol tanda tanya). Tetapi masih ada harapan di masa mendatang bahwa suatu ketika alam akan terang benderang, kebenaran akan menang, sebagaimana bulan sabit nantinya akan menjelma menjadi bulan purnama. Bahwasanya Kurawa dan Pandawa masih bersaudara, ibarat berasal dari satu telur yang sama namun sayangnya bagian putihnya berubah menjadi darah. Pandawa dan Kurawa bagaikan sekeping mata uang dari sisi yang berlainan. Kelihatannya bermusuhan namun sesungguhnya satu jua, saling melengkapi dan mengimbangi, sebagaimana Yin dan Yang yang tersirat dari keseluruhan penampakan lukisan karya pelukis kelahiran 24 Maret 1980 ini.

Lantas, bagaimana dengan karya Sarwo Prasojo? Alumnus IKIP Negeri Malang ini sejak lama konsisten dengan karya kontemporer. Dua buah karyanya memperlihatkan bentuk-bentuk seperti kepompong yang dipadu dengan bidang-bidang segitiga. Menurut deskripsinya, konsep lukisan ini menggambarkan kampung halaman. Lantas, bagaimana mencernanya? Apa hubungannya dengan wayang? Lukisan nonfiguratif (sesuai namanya) memang tidak melukiskan bentuk-bentuk yang dapat dikenali dalam keseharian. Kalau toh karya Sarwo ini mengingatkan bentuk kepompong, ya hanya sebatas asosiasi belaka, bukan kepompong itu sendiri. Barangkali lebih tepat disebut “benda tak dikenali”.

Sedangkan N. Kojin, tiga buah karyanya betul-betul abstrak yang tidak menghadirkan bentuk apapun. Terserah menafsirkan apa saja. Meski ada bentuk yang mengingatkan seperti bagian dari muka berhidung panjang. Justru di sinilah kebebasan pelukis untuk menciptakan apa saja. Baik berasal dari benda nyata maupun imajinatif belaka. Tidaklah tepat untuk bertanya “ini gambar apa” melainkan perasaan apa yang terbentuk ketika menyaksikan lukisan seperti itu. Dari warna-warnanya memang menguarkakan kemeriahan, jauh dari kesan redup dan muram.

Sementara Samsul Arifin sebagai peserta tamu menghadirkan sosok Semar dalam mixed media dalam bentuk kolase tiga dimensi. Yayan Budianto menampilkan sosok wayang dalam format sembilan kotak kecil. Sedangkan Sumarni menghadirkan lukisan profil realis.

Membangun Kebanggaan

Pertanyaan soal tujuan pameran ini memang masih menjadi perbincangan bahkan di kalangan pelukis sendiri. Komersial jelas tidak, menjaring kolektor juga bukan, untuk apresiasi masyarakat umum rasanya kok masih belum tepat. Yang jelas, masing-masing pelukis dari sembilan nama itu setiap bulan harus menyiapkan minimal satu lukisan yang sesuai dengan tema pameran berikutnya. Harus lukisan baru. Bukan asal lukisan Ini sebuah tantangan tersendiri.

Pameran ini adalah sebuah ikatan kekerabatan antarpelukis. Ada ratusan pelukis di Banyuwangi, pada mulanya sekian puluh pelukis tertarik dengan pembentukan Kelompok Perupa (apakah namanya sudah “Satu Sama?”). Namun seiring perjalanan jumlah tersebut menyusut sedikit demi sedikit hingga akhirnya tinggal 11 (sebelas) pelukis. Karena itulah dinamakan Kelompok Satu Sama (1 dan 1). Ketika kemudian jumlahnya menyusut lagi hingga jadi 9 (Sembilan) orang maka mereka sepakat tidak mengganti nama menjadi Kelompok Sembilan melainkan tetap Kelompok 11, hanya saja bukan dibaca “sebelas” melainkan 1 sama. Artinya, Sembilan pelukis itu sudah sepakat menyatu dalam satu visi yang sama. Maka Sembilan pelukis itu telah mengikatkan diri dalam satu kekerabatan kekeluargaan yang kental. Mereka berkesempatan menjadi tuan rumah dan kurator pameran secara bergiliran. Ini adalah sebuah pride (kebanggaan) tersendiri. Lagi pula, masing-masing pelukis ditantang untuk menghasilkan lukisan terbaiknya setiap bulan.

Nantinya, setelah semua pelukis mendapat giliran menjadi tuan rumah, masing-masing pelukis akan membukukan proses kreatif masing-masing dan akan dirangkum dalam sebuah buku tersendiri. Jelas ini sebuah dokumentasi literasi yang sangat berharga dunia seni rupa khususnya di lingkup Banyuwangi sendiri. (*)